CART(腹水濾過濃縮再静注法)は、腹水から不要物(細菌・腫瘍細胞・血球)を取り除き、蛋白を濃くして自分に戻す治療です。単純穿刺と違い、蛋白を失いにくく症状が和らぐことが期待できます。副作用で多いのは再静注時の発熱・悪寒で、再静注速度や“時間当たり蛋白量”を上げすぎない運用が安全です。

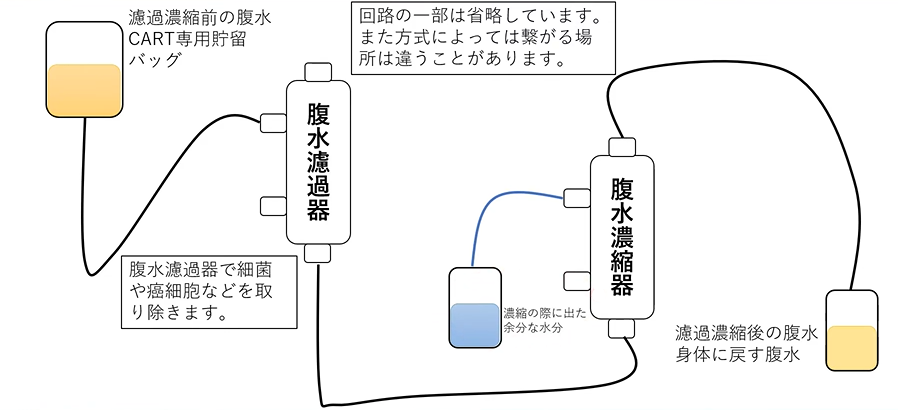

- CART=腹水を「濾過→濃縮→再静注」

- 効果:腹満・呼吸苦の軽減、尿量↑、血清Albの維持/上昇

- 安全策:再静注はゆっくり(例:125 mL/時未満、蛋白10.9 g/時未満の目安)

- 応用:主に腹水。施設によっては胸水にも応用

- 算定:K635(胸水・腹水濾過濃縮再静注法)、材料は特定保険医療材料

目次

CART(腹水濾過濃縮再静注法)とは【仕組みと効果】

流れは「採る → こす(濾過) → 濃くする(濃縮) → 戻す(再静注)」です。

濾過で細菌・腫瘍細胞・血球などを取り除き、濃縮で水分を減らして蛋白をギュッと濃くします。そしてゆっくり点滴で患者さんに戻します。

複数の病院で実施された「市販後の使用成績調査」(post-marketing surveillance:実臨床での成績を集めた調査)では、平均で腹水3.7 Lを採取し、約9倍に濃縮、蛋白を約68 g戻すことができ、腹囲・体重・尿量・全身状態(PS)が改善しました(PS=日常生活の自立度を0〜4で評価。数字が小さいほど自立度が高い)。体温は平均+0.3℃の軽度上昇でした。

参考文献:Hanafusaら. PLOS One 2017(多施設・使用成績調査)/Yamadaら. Scientific Reports 2019(穿刺対照でAlb上昇)/旭化成メディカル:AHF-MO/UF(仕様)

CARTとCAR-T療法は違います

- CART:腹水を処理して自己蛋白を戻す体外循環系の手技

- CAR-T:遺伝子改変T細胞を使う抗腫瘍免疫療法

KM-CARTとは(CARTとの違い)

KM-CARTは、従来CARTで起こりやすかった膜の目詰まりや発熱を減らすため、膜洗浄・閉鎖式回路・圧と流量管理・温度管理などの運用改良を取り入れた手順の総称です。

悪性腹水でも処理を継続しやすくなったという報告が増えています。

参考文献:Kimら. Anticancer Research 2024(KM-CART)

適応と禁忌【新人さん向けの目安】

適応(向いているケース)

- 悪性腹水:腹部膨満・呼吸苦・食欲低下がつらいとき

- 肝硬変の難治性腹水:利尿薬が効きにくい/副作用で増量できないとき

- 乳び腹水など特殊腹水:QOLを上げたい、抗がん剤治療を続けたい など

総説・多施設成績の集約では、CARTは安全に症状を和らげることが示されています。肝硬変ではCARTで全身状態が改善し、トルバプタン併用で次のCARTまでの間隔が延びた報告もあります。

実施を避ける/先に整える(禁忌・注意)

- 発熱・腹膜炎の疑い(腹痛・圧痛など):まず感染対応

- 出血傾向・重度凝固異常/DIC:穿刺・再静注リスク

- 循環動態が不安定:採取・再静注で悪化しうる

- 超音波で安全な穿刺ルートが確保できない など

参考文献:Chenら. Cancers 2021(SR/MA)/Kozakiら. Ther Apher Dial 2016/Iwasaら. Internal Medicine 2019(トルバプタン)

トルバプタンとは?(よく使う併用薬)

水だけを出すタイプの利尿薬(バソプレシンV2受容体拮抗薬)です。

ナトリウムはなるべく保ちながら余分な水を尿にするので、腹水管理に向きます。報告では、併用で次回CARTまでの間隔が約11日→約23日に延長。副作用は口渇・Na高値などに注意します。

参考文献:Iwasaら. Internal Medicine 2019

手順フロー(なぜそうするかも一緒に)

① 採取(腹水を安全に取り出す)

- 超音波で位置確認:腸・血管を避けるため

- 無菌操作:細菌を持ち込まないため

- 採取量の目安:まず3〜5 L。血圧・痛みを見ながら調整

② 濾過(不要物を除く)

- 0.2 μmクラスのフィルタで細菌・腫瘍細胞・血球をカット

- 低めの流量(例:50 mL/分)で安定運転:圧上昇・目詰まりを防ぐ

③ 濃縮(蛋白をギュッと)

- 水分だけを抜いて蛋白濃度を上げる(濃縮比×10前後が目安)

④ 再静注(温めて、ゆっくり戻す)

- 温める:冷たい液での悪寒を減らす

- ゆっくり開始(例:100 mL/時未満):発熱・悪寒を出にくくする

- 必要に応じて解熱鎮痛薬・抗ヒスタミン薬などを事前投与

参考文献:Orimiら. Ther Apher Dial 2011(50 mL/分が安全)/Yamadaら. Fujita Med J 2024(洗浄量と回収率)/Hanafusaら. PLOS One 2017(濃縮・回収の実データ)

合併症と安全運用(数字で理解)

発熱・悪寒(最多)【125 mL/時↑・10.9 g/時↑でリスク増】

- サイン:寒気、体温上昇、震え

- 予防:開始はゆっくり(例:100 mL/時未満)、温めて投与

- 対応:いったん停止→速度を下げて再開、必要時に解熱鎮痛薬

血圧低下・呼吸苦(まれ)

- サイン:ふらつき、SpO₂低下、息苦しさ

- 対応:体位・酸素・速度見直し。必要時は医師へ報告

フィルタ閉塞(処理が進まない)

- サイン:回路圧・フィルタ圧の上昇、濁り

- 対応:流量は上げない(例:50 mL/分)

参考文献:Tsubokuraら. BMC Cancer 2022(125 mL/時・10.9 g/時の閾値)/Orimiら. 2011

“時間当たり蛋白量”が一目でわかる計算機

蛋白投与量:0.0 g/時

計算機の使い方(新人さん向け)

- 再静注速度:ポンプに設定した値(mL/時)を入力します。例:

100 - 総蛋白(濃縮腹水のTP):検査値や機器表示のg/dLをそのまま入力します。例:

6.0(= 6 g/dL) - 結果の読み方:表示の「g/時」が時間当たりに体内へ戻す総蛋白量です。

例:100 mL/時 × 6 g/dL(=0.06 g/mL)=6 g/時 - 安全の目安:10.9 g/時を超えると発熱・悪寒が増えやすい報告があります。超える場合は、

① 速度を下げる/② 濃縮比を下げてTPを下げる/③ 事前投薬を検討、の順で見直します。 - コツ:最初はゆっくり開始(例:100 mL/時未満)し、症状がなければ微調整します。

参考文献:Tsubokuraら. 2022(10.9 g/時のしきい値)

比較表|CARTとほかの選択肢

| 項目 | CART | 大量穿刺+アルブミン | TIPS/腹腔–静脈シャント |

|---|---|---|---|

| 目的 | 蛋白を保ちつつ症状緩和 | 速やかに腹水量を減らす | 門脈圧/循環動態の是正 |

| Alb喪失 | 自己Albを回収・再静注 | 喪失→外部Alb補充が必要 | 喪失の問題は直接なし |

| 再貯留まで | 延長する報告あり | 短い傾向 | 病態次第(適応評価が重要) |

| 主なリスク | 再静注時の発熱・悪寒 | Alb投与の副反応、低血圧 | 侵襲手技の合併症 |

| 向く病態 | 悪性腹水、利尿抵抗性の肝硬変腹水 | 急速に症状を取りたいとき | TIPS適応のある門脈圧亢進など |

参考文献:Hanafusaら. 2017(多施設データ)/Yamadaら. 2019(穿刺対照)

看護師の観察ポイント(新人さん向けチェック)

前(開始前)

- 感染の有無:発熱・腹痛・白血球↑→疑わしければ延期

- 検査:Alb/Na/Cr/NH3/CRP/血小板・凝固

- 基線を記録:体温・血圧・脈拍・SpO₂・腹囲・体重・尿量・食事量

- 薬剤:予防投薬(解熱鎮痛薬・抗ヒスタミン薬など)の指示確認

中(濾過・濃縮・再静注):濾過と濃縮は臨床工学技士が実施

- 圧・流量:回路圧/フィルタ圧に注意

- 見た目:濁り・乳び・血性など腹水の性状を確認

- 再静注の早期:開始15分・30分・1時間で発熱・悪寒・紅斑・血圧低下に注意

後(終了〜24時間)

- 副作用:発熱・悪寒が続かないか、皮疹

- 効果:腹囲・体重↓、尿量↑、食事量↑、PS(0〜4)の改善

- 穿刺部:出血・発赤・浸出液

参考文献:Tsubokuraら. 2022(速度・蛋白量とAE)/Orimiら. 2011(低流量の妥当性)

費用と保険(日本)

診療報酬はK635:胸水・腹水濾過濃縮再静注法(4,990点)。一連の治療過程では初回実施日に1回のみ算定、一連の期間は2週間が目安(2週間を超えて再開したら再算定)。

腹水濾過器・濃縮器は特定保険医療材料に含まれます(詳細は施設の算定ルールに従います)。

参考文献:旭化成メディカル:診療報酬・材料価格(令和6年改定)

よくある質問(FAQ)

CARTは何の略?CAR-Tと何が違う?

Cell-free and Concentrated Ascites Reinfusion Therapy(腹水濾過濃縮再静注法)。

CAR-Tは免疫細胞治療で別物です。

どのくらいの量・時間がかかる?入院は必要?

例として3〜5 Lを採取し、処理と再静注で半日〜1日かかることが多いです。

KM-CARTは何が違う?

膜洗浄・閉鎖式・圧/流量の工夫で目詰まり・発熱を減らしやすい腹水の処理方法(濾過/濃縮)です。

合併症は?“安全ライン”は?

最多は発熱・悪寒。125 mL/時や蛋白10.9 g/時を超えると増えやすいので、ゆっくり投与が基本です。

K635はいつ・何回算定?

一連の治療過程の初回実施日に1回のみ算定。目安は2週間で、超えて再開なら改めて算定します。

参考文献:Kimら. 2024(KM-CART)/Hanafusaら. 2017(多施設調査)/Tsubokuraら. 2022(しきい値)/旭化成メディカル:診療報酬

まとめ

ポイントは3つです。① 抜く→こす→濃くする→戻すの流れをイメージ。② 再静注はゆっくり(125 mL/時未満・蛋白10.9 g/時未満)、症状が出たら一時停止→再設定。③ 効果の指標(腹囲・体重・尿量・食事量・PS)を同じ条件で毎回記録します。

参考文献:Hanafusaら. 2017/Yamadaら. 2019/Tsubokuraら. 2022