炎症性サイトカインのすべて:わかりやすい包括的解説

目次

1. 炎症性サイトカインとは

サイトカイン(Cytokine)とは、細胞(Cyto-)が作る作動因子(-kine)という意味です。

簡単に言えば、細胞同士が情報をやり取りするための、タンパク質でできた「連絡役」のような物質です。主に免疫、炎症、細胞の成長、組織の修復など、体内の非常に広範な調節に関わっています。

1.1. サイトカイン全体の中での位置づけ:情報伝達物質としての役割

サイトカインは、体の防御システム(免疫系)における「情報伝達ネットワーク」の主役です。

細菌の侵入、ケガ、あるいは自己免疫(自分を攻撃してしまう)といった「異常」が起こると、それを見つけた細胞(マクロファージ、リンパ球、血管の細胞など)がサイトカインを放出します。この情報がリレーのように伝わっていくことで、他の免疫細胞を呼び寄せ、活性化させ、「戦う準備」をさせます。このように、防御システムが適切な場所とタイミングで働くよう、全体を指揮するのがサイトカインの役割です。

1.2. 炎症性サイトカインと抗炎症性サイトカインの違い:機能による2つの分類

サイトカインはその働きによって、大きく「炎症性」と「抗炎症性」の2つに分けられます [1]。

- 炎症性(Pro-inflammatory)サイトカイン:

炎症を「引き起こす」、または「火に油を注いで強める」方向に働くサイトカイン群です。生体防御の「アクセル」役と言えます。代表的なものに、$IL-1$(インターロイキン1)、IL-6、$TNF-\alpha$(腫瘍壊死因子アルファ)などがあります [1]。 - 抗炎症性(Anti-inflammatory)サイトカイン:

逆に、炎症を「なだめる」、または「終わらせる」方向に働くサイトカイン群です。こちらは「ブレーキ」役です。過剰な炎症で自分の体を傷つけないよう調節します。代表的なものに、IL-10や$TGF-\beta$(トランスフォーミング増殖因子ベータ)が挙げられます [1]。

私たちの体は、この「アクセル」と「ブレーキ」の絶妙なバランスによって健康を保っています。感染症、自己免疫疾患、敗血症といった病気の多くは、このバランスが崩れた状態なのです。

ただし、この「アクセル/ブレーキ」という分類は、あくまで入門編です。サイトカインの最も重要な特徴の一つに「多面性(Pleiotropy)」があります。これは、一つのサイトカインが、相手(細胞)や状況(環境)によって、全く違う働き(時には正反対の働き)をすることです [2]。

その典型例が$TGF-\beta$です。$TGF-\beta$は普段は「ブレーキ」役(抗炎症性)ですが [1]、炎症が長引く「慢性炎症」の現場では、組織を硬くする「線維化」を引き起こす最強の促進因子へと変貌します [3, 4, 5]。逆に、「アクセル」役の$IL-6$や$TNF-\alpha$が、特定の状況下では「ブレーキ」役をすることもあります [2]。

したがって、「このサイトカインはこの役割」と固定的に覚えるのではなく、「『状況次第』で役割が変わる」と動的に理解することが、この分野の最も重要なポイントです。

1.3. 代表的な炎症性サイトカイン一覧(IL・TNF・IFN・ケモカイン)

このレポートでは、臨床で特に出会うことの多い、以下の代表的なサイトカインファミリーに焦点を当てます。

- インターロイキン(IL)ファミリー: 「白血球(Leukin)」の「間(Inter-)」で働く因子として発見された、最も多様なグループ。$IL-1\beta$、IL-6、$IL-18$などが含まれます。

- 腫瘍壊死因子(TNF)ファミリー: $TNF-\alpha$が代表。炎症を引き起こすほか、細胞に自死(アポトーシス)を命じる役割もあります。

- インターフェロン(IFN)ファミリー: 主にウイルスと戦うI型IFNと、免疫細胞を活性化させるII型IFN($IFN-\gamma$)に分かれます。

- ケモカイン(Chemokine)ファミリー: サイトカインの中でも、白血球を「おびき寄せる(遊走)」ことに特化したサブグループ。IL-8(CXCL8)などが含まれます。

2. 主要な炎症性サイトカイン:「主役」たちの顔ぶれ

主要な炎症性サイトカインの「個性」を個別に見ていきましょう。彼らがどのように連携し、役割を分担しているかを理解することが、複雑な炎症の病態を読み解く鍵となります。

2.1. IL-1ファミリー(IL-1β・IL-18 など)の特徴と役割

$IL-1$ファミリーは、生まれつき体に備わっている「自然免疫」において、中心的な役割を担うサイトカイン群です [6]。このファミリーは、進化の過程でも古くから存在する、炎症反応の基本的な仕組みを担っています [6]。

特に$IL-1\beta$と$IL-18$は、その「作られ方」がとてもユニークです。

どちらもまず「不活性な前駆体」として細胞内にストックされます [6]。細胞が危険(病原体や細胞の“死骸”など)を察知すると、細胞内で「インフラマソーム」と呼ばれる「警報装置」が作動します。この警報装置がCaspase-1という酵素を活性化させ、この酵素が前駆体を「切断」することで、初めて活性型のサイトカインとして細胞の外に放出されます [6]。

同じ「警報装置」から生まれる$IL-1\beta$と$IL-18$ですが、その役割ははっきりと分かれています [7]。

- $IL-1\beta$(インターロイキン-1ベータ):

自然免疫における最も強力な「警報(アラーム)」であり、強力な「体内で作られる発熱物質」です [7]。後述する(セクション3.1)ように、脳にも作用し、発熱だけでなく「だるさ(倦怠感)」の直接的な原因となります [8]。 - $IL-18$(インターロイキン-18):

$IL-18$の主な役割は、発熱ではなく、T細胞やNK細胞といった免疫細胞に働きかけ、細胞性免疫の鍵となる「$IFN-\gamma$(インターフェロン・ガンマ)」を作らせることです [7]。

この見事な役割分担は、細胞内での「指令の伝わり方」の違いによって制御されています。

研究によると、$IL-1\beta$がNF-κB経路という「スイッチ」を強く押すのに対し、$IL-18$はMAPK p38経路という別の「スイッチ」を主に使用します [7]。$IL-1\beta$が押すNF-κBスイッチは、発熱物質(PGE2)を作るための酵素(COX-2)を増やす指令につながります。$IL-18$はこのスイッチを押さないため、発熱を引き起こしにくいと考えられています [7]。

2.2. IL-6の働きと臨床的な意味(CRP・発熱との関係)

IL-6は、マクロファージ、T細胞、血管の細胞、線維芽細胞など、非常に多くの細胞から産生される、炎症ネットワークの「ハブ(中継基地)」となるサイトカインです [9]。

IL-6の最も重要な「全身への」作用は、肝臓に働きかけ、「急性期タンパク質(APP)」と呼ばれる物質を作らせることです。

その代表が、臨床検査でおなじみの「CRP(C反応性タンパク)」です。私たちが検査で見るCRPの値は、体内のIL-6の活動(=炎症の強さ)を、少し遅れて(時間差で)反映している「成績表」のようなものです。

また、IL-6は$IL-1\beta$や$TNF-\alpha$と共に、脳の体温調節中枢に作用し、発熱を引き起こす主要な物質の一つでもあります(セクション3.1参照)。

2.3. TNF-αの働きと血行動態への影響

$TNF-\alpha$(腫瘍壊死因子アルファ)は、主に活性化したマクロファージが産生する、最も強力な炎症性サイトカインの一つです [9]。

$TNF-\alpha$は、局所的な炎症を引き起こす「親玉」であると同時に、過剰に作られると、全身の血液の流れ(血行動態)に、命に関わるほどの重大な影響を及ぼします。

「敗血症性ショック」は、この$TNF-\alpha$の悪い側面が典型的に現れた病態です [10]。

$TNF-\alpha$が過剰になると、以下の2つの作用で深刻な事態を引き起こします。

- 強力な血管拡張: 全身の血管に作用し、血管を広げる物質(一酸化窒索:NO)を作る酵素(iNOS)を誘導します。これにより血管が「開きっぱなし」になり、全身の血管抵抗が低下し、薬が効きにくい深刻な血圧低下(ショック)を引き起こします。

- 血管透過性の亢進: 血管の壁の細胞同士の「手つなぎ」を緩めさせ、血管のバリア機能を壊します(セクション3.2参照)。

結果として、「血管が開き(血圧低下)」、「血管から水が漏れ出す(循環血液量減少)」が同時に起こるため、非常に重篤なショック状態となります。

2.4. IFN-γの働きと細胞性免疫との関係

$IFN-\gamma$(インターフェロン・ガンマ)は、上記3つ($IL-1\beta$, IL-6, $TNF-\alpha$)が主に「自然免疫」(生まれつきの防御)の担当であるのに対し、主に「獲得免疫」(病原体を学習して強くなる防御)の細胞、すなわちT細胞やNK細胞によって産生されます。

$IFN-\gamma$の核心的な役割は、獲得免疫系から自然免疫系(特にマクロファージ)への「最強の“喝入れ”シグナル」として機能することです [11]。

$IFN-\gamma$はマクロファージに作用し、その能力(病原体を食べる能力、異物の特徴をT細胞に伝える能力、結核菌などを殺す能力)を劇的に高めます [11]。$IFN-\gamma$によって“喝”を入れられたマクロファージは「M1型」と呼ばれる、戦闘モード(殺菌・炎症型)になります。

このように、$IFN-\gamma$は細胞を使った免疫(細胞性免疫)を実行し、維持するための「正のフィードバックループ」の中心にいます。

2.5. ケモカイン(IL-8 など)と白血球遊走

ケモカインは、サイトカインの中でも特に、白血球を「おびき寄せる(遊走)」ことに特化した部隊(サブファミリー)です。

IL-8(CXCL8)は、ケモカインの代表格であり、その最も重要な役割は「好中球」を強力に引き寄せる「化学物質の道しるべ(化学遊走因子)」として機能することです [12]。

炎症が起きている場所では、$IL-1\beta$や$TNF-\alpha$といった最初のサイトカインの刺激によって、IL-8が作られます。放出されたIL-8は、組織から血管に向かって「におい(濃度)の濃い・薄い」の坂(濃度勾配)を作ります。血液中を流れている好中球は、このにおいをたどり、血管の壁を通り抜けて(セクション3.3参照)、炎症の震源地へと正確にたどり着くことができます [12]。

このように、炎症反応は役割分担されたサイトカインの連携プレーです。「警報」 ($IL-1\beta$, $TNF-\alpha$) が鳴り、「GPS/道標」 (IL-8) が特定の細胞(好中球)を呼び寄せ、「活性化シグナル」 ($IFN-\gamma$) が現場の細胞(マクロファージ)を「戦闘モード」にし、「全身への伝達役」 (IL-6) が肝臓(CRP)や脳(発熱)に異常を知らせるのです。

表1: 主要炎症性サイトカインの分類と特徴

| ファミリー/サイトカイン | 主な産生細胞 | 受容体 | 主なシグナル伝達 | 特徴的な機能 |

|---|---|---|---|---|

| IL-1ファミリー | ||||

| $IL-1\beta$ | マクロファージ、単球 | IL-1R1 / IL-1R3 | NF-κB, MAPK | 強力な発熱・倦怠感(だるさ)の誘導 [7, 8] |

| $IL-18$ | マクロファージ、上皮細胞 | IL-1R5 / IL-1R7 | MAPK p38 (NF-κBは弱い) | $IFN-\gamma$(免疫活性化物質)の産生誘導 [7] |

| IL-6ファミリー | ||||

| IL-6 | マクロファージ、T細胞、線維芽細胞 | IL-6R / gp130 | JAK-STAT3 | 肝臓での急性期タンパク質 (CRP) 産生誘導 |

| TNFファミリー | ||||

| $TNF-\alpha$ | マクロファージ、単球 | TNFR1, TNFR2 | NF-κB, MAPK | 血管拡張・透過性亢進(ショック)、骨破壊 [13] |

| インターフェロン | ||||

| $IFN-\gamma$ (Type II) | Th1細胞、NK細胞 | IFNGR1 / IFNGR2 | JAK1/2-STAT1 | マクロファージの活性化(M1化=戦闘モード化) [11] |

| ケモカイン | ||||

| IL-8 (CXCL8) | マクロファージ、内皮細胞 | CXCR1, CXCR2 | G-protein coupled | 好中球の強力な遊走(おびき寄せ) [12] |

3. サイトカインは「どうやって」症状を引き起こすのか

サイトカインが、私たちが目にする「発熱」「むくみ」「炎症」といった症状を、具体的にどのようにして引き起こすのか、そのステップを解説します。

3.1. 発熱・倦怠感など全身症状が出るしくみ

風邪をひいた時の「熱」と「だるさ」は、どちらも炎症性サイトカインが脳に作用することで起こりますが、その仕組みは少し異なります。

- 発熱(Fever)のメカニズム:

$IL-1\beta$, IL-6, $TNF-\alpha$などのサイトカイン(体内で作られる発熱物質)が、血液に乗って脳の「視床下部」(体温調節センター)に到達します。これらのサイトカインは、視床下部周辺の血管の細胞や、脳の中の免疫細胞(ミクログリア)に作用し、「COX-2」という酵素に「$PGE_2$(発熱の実行犯)」を作らせます [14]。この$PGE_2$が体温調節センターの神経に作用し、体温の「設定温度」を平常時よりも高く設定し直します。これが発熱の正体です。 - 倦怠感・食欲不振(Sickness Behavior)のメカニズム:

「だるさ」や「食欲のなさ」といった「病気の時の行動」は、発熱とは別の仕組みで起こります [8]。動物実験では、解熱剤(COX-2阻害剤)で熱を完全に下げても、「だるさ」(活動量の低下)は続くことがわかっています [8]。

この「だるさ」は、末梢(例:のどや気管)の炎症シグナルが脳に伝わった結果、脳の「中」で『新しく』$IL-1\beta$が作られることによって引き起こされます [8]。この「脳内$IL-1\beta$」が、$PGE_2$(発熱の実行犯)とは別のルートで神経に直接作用し、熱とは関係なく「だるさ」「やる気の低下」「食欲不振」を引き起こします [8]。

これは、「熱は下がったのに、だるさが取れない」という臨床でよくある現象を、分子レベルで説明するものです。

3.2. 血管透過性亢進・浮腫・低アルブミン血症との関係

炎症局所の「腫れ(はれ)」や、敗血症の時の全身の「むくみ(浮腫)」は、サイトカインによって血管の「壁」が壊れる(バリアの破綻)ことで引き起こされます。

- メカニズム: 炎症が起きている場所、あるいは敗血症(特に$TNF-\alpha$)では全身の血管がサイトカインにさらされます。

- Step 1: 血管透過性亢進: サイトカイン(特に$TNF-\alpha$, $IL-1\beta$)が、血管の壁を覆う細胞同士の「手つなぎ」を緩めさせ、バリア機能を壊します。

- Step 2: 浮腫(むくみ): 血管の「壁」に隙間ができると、血液中の水分やタンパク質が、血管の外(細胞と細胞の間、サードスペース)へと漏れ出します [15]。これが「むくみ」です。

- Step 3: 低アルブミン血症: 漏れ出るタンパク質の中で最も多いのが「アルブミン」です。敗血症や重度のやけど、ARDS(急性呼吸窮迫症候群)といった深刻な炎症では、大量のアルブミンが血管の外に「漏れ出す」ため、血液中のアルブミン濃度が急激に低下します。

- 悪循環: 血液中のアルブミンには、「膠質浸透圧」(水分を血管内に引き留めておく力)を維持する重要な役割があります [15]。したがって、血管からアルブミンが漏れ出て「低アルブミン血症」になると、この「引き留める力」がさらに弱まり、ますます水分が血管の外に漏れやすくなるという悪循環が生まれ、むくみが悪化します [15]。

3.3. 白血球の活性化・遊走と局所炎症

「炎症」とは、普段は血液中をパトロールしている白血球が、必要な場所(感染巣やケガした場所)へ集結するプロセスです。炎症性サイトカイン($IL-1$, $TNF-\alpha$)は、その場所の血管に働きかけ、白血球が集まってこれるように「準備」をします。この一連の流れは「白血球が血管を通り抜けるステップ」と呼ばれます [16]。

- Step 1: テザリング & ローリング(Tethering & Rolling):

サイトカインの刺激で、血管の壁(内皮細胞)の表面に「セレクチン」という“のり”のような物質が現れます。血液中の白血球(好中球など)が、この“のり”に軽くくっつき、血流に流されながら壁の表面を「コロコロと転がる」(Rolling)ようになります [16]。 - Step 2: 活性化(Activation):

転がりながら進む白血球が、壁の表面に提示されたケモカイン(IL-8など)に出会うと、「活性化せよ」というシグナルを受け取ります [16]。 - Step 3: 固着(Firm Adhesion):

ケモカインの刺激で、白血球の表面にある「インテグリン」という“強力なフック”が「飛び出す」ように形を変えます。このフックが、血管の壁に(やはりサイトカインによって)用意された「ICAM-1」という“留め具”と「がっちり固着」します [16]。 - Step 4: 血管外遊走(Emigration / Diapedesis):

固着した白血球は、アメーバのように血管の壁を「すり抜けて」、IL-8のにおいが最も強い場所(=炎症の震源地)へと侵入していきます [16]。

3.4. 慢性炎症・組織障害・線維化への進展

急性炎症(主に好中球が活躍)が終わりきらず、ダラダラと続くと、主役がマクロファージやリンパ球に交代し、「慢性炎症」へと移行します [3]。

- 組織障害: 慢性的に活性化したマクロファージや好中球は、活性酸素やタンパク分解酵素、炎症性サイトカインを放出し続け、周囲の正常な組織を傷つけます。

- 線維化(Fibrosis)への進展: 慢性炎症の現場では、「組織の破壊」と「組織の修復」が同時に、かつ延々と続きます。この「修復」プロセスが制御を失い、暴走した状態が「線維化(組織が硬くなること)」です。

- 慢性炎症の場で活性化した免疫細胞は、「成長因子」と呼ばれる物質を分泌します [3]。

- $TGF-\beta$(形質転換増殖因子ベータ): [3, 4, 5]が示すように、線維化プロセスにおける「最強のドライバー」です。

- $TGF-\beta$の作用: $TGF-\beta$は、その場所の線維芽細胞を活性化させ、コラーゲンなどの「細胞外マトリックス(傷跡の材料)」を大量に作らせます [4]。同時に、これらのマトリックスを分解する酵素(MMP)の働きを抑えてしまいます [4]。

- 増悪因子: 慢性炎症が続くこと(例:$TNF-\alpha$が出続ける)は、$TGF-\beta$による線維化をさらに悪化させます [17]。$IL-11$や$IL-17$といった他のサイトカインも線維化に関与することが示唆されています [5]。

この結果、肺、肝臓、腎臓など、柔らかく機能的だった組織が、機能を持たない硬い「傷跡(コラーゲン線維)」に置き換わってしまい、元に戻らない臓器の機能不全(例:肺線維症、肝硬変 [4]、腎硬化症)に至ります。

4. サイトカインの「暴走」と病気

サイトカインネットワークのバランスが崩れると、どのような病気が引き起こされるのか。ここでは、病気の「状態」とサイトカインの「顔ぶれ」の関係を解説します。

4.1. 感染症・敗血症とサイトカインネットワーク

敗血症(Sepsis)とは、感染症に対する体の防御反応が「制御を失った」状態であり、その暴走した反応自体が、自分の臓器を傷つけ、命を脅かす状態を指します。これはサイトカインのネットワーク破綻が最も激しく現れた病態です。

- SIRS(全身性炎症反応症候群): 感染初期の「サイトカインストーム」の状態です。細菌のLPS(PAMPs:病原体が持つ目印)などによってマクロファージが過剰に活性化し、$TNF-\alpha$と$IL-1\beta$を大量に放出します [9]。

- IL-6による増幅: 放出された$IL-1\beta$や$TNF-\alpha$は、IL-6の産生を強力に促します [9]。さらに、このIL-6が「火に油を注ぐ」ように他の免疫細胞(単球)を刺激し、PAMPsに対する$TNF-\alpha$産生をさらに増幅させるという、「悪循環」のループを形成します [18]。

- CARS(代償性抗炎症反応症候群): SIRS(アクセル全開)と「同時」に、体はなんとかこの炎症を鎮めようと、IL-10 [9, 19] などの「ブレーキ役」(抗炎症性サイトカイン)も大量に放出します。

敗血症の重篤な状態は、SIRS($TNF-\alpha$, IL-6)による血圧低下(ショック [10])や血管からの水漏れと、CARS(IL-10)による「免疫麻痺」(免疫が疲れ果てた状態)が同時に起こることで引き起こされます。この免疫麻痺状態が、さらなる別の感染症(日和見感染)のリスクを劇的に高め、予後を悪化させます。

4.2. 関節リウマチなど自己免疫疾患との関係

関節リウマチ(RA)は、自己免疫(自分を攻撃する免疫)によって、主に関節の「滑膜(かつまく)」という場所で慢性的な炎症が続く病気です。RAの病態には、「$TNF-\alpha$」と「IL-6」が決定的な役割を果たしていることがわかっています [2, 9, 13]。

- $TNF-\alpha$の役割: RAの関節(滑膜)において、「親玉(マスター)」サイトカインとして振る舞います [13]。

- 他の炎症性サイトカイン($IL-1$, IL-6)を芋づる式に作らせます [13]。

- 血管に働きかけ、炎症細胞を関節へと呼び込みます(セクション3.3のメカニズム)。

- 「破骨細胞」(骨を壊す細胞)を直接活性化させ、軟骨や骨の破壊を強力に促進します [9, 13]。

- IL-6の役割: 関節局所での炎症を強めるだけでなく、B細胞を活性化させてリウマトイド因子(自己抗体)を作らせたり、全身の症状(CRP上昇、だるさ、貧血)を引き起こしたりします [2]。

RAの病態は、これら$TNF-\alpha$とIL-6が主導する慢性炎症によって、関節が元に戻らない形で破壊されていくプロセスとして理解できます。

4.3. 炎症性腸疾患・乾癬など慢性炎症疾患

炎症性腸疾患(IBD)や乾癬(かんせん)も、特定のサイトカインが病態を引っ張っている慢性炎症疾患です。

- 炎症性腸疾患(IBD: 潰瘍性大腸炎UC, クローン病CD):

腸の粘膜で慢性的な免疫の異常が続く病気です [20]。RAと同様に、$TNF-\alpha$はIBD(特にクローン病)においても病態の中心的な役割を担っており、抗$TNF-\alpha$抗体は標準治療の一つです [21, 22]。 - $IL-12$ / $IL-23$ 軸:

IBDや乾癬の病態を理解する上で、近年非常に重要視されているのが「$IL-12$ / $IL-23$」という経路です [20, 23]。- 樹状細胞などが産生する $IL-12$ は、T細胞を「Th1細胞」($IFN-\gamma$を出す)へと育てます。

- 同じく樹状細胞などが産生する $IL-23$ は、T細胞を「Th17細胞」($IL-17$を出す)へと育て、維持します。

- IBDや乾癬の病巣では、特にこの $IL-23$ / Th17 の経路が過剰に活発になっていることが知られています [20]。$IL-12$と$IL-23$は「p40」という共通の部品を持っており、このp40を狙い撃ちする抗体(ウステキヌマブ)が、IBDと乾癬の両方に高い効果を示します [22, 23]。

4.4. サイトカインストーム(CRS・HLH・SIRS)の病態

サイトカインストームとは、制御を失ったサイトカインの「悪循環のループ」(例:[18])により、炎症性サイトカインが爆発的に産生され、高熱、血圧低下、多臓器不全を引き起こす、命に関わる全身の炎症状態を指します。SIRS(セクション4.1)もその一つです。

- CRS(サイトカイン放出症候群):

CAR-T細胞療法のような高度な免疫療法(がん治療)の際に、投与されたT細胞ががん細胞を攻撃する際、大量のサイトカイン(特に IL-6, $IFN-\gamma$)を放出し、治療の副作用として引き起こされるサイトカインストームです。この病態の中心はIL-6であるため、抗IL-6受容体抗体(トシリズマブ)が治療に使われます。 - HLH(血球貪食症候群)/ MAS(マクロファージ活性化症候群):

ウイルス感染(特にEBウイルス)やリウマチ性疾患などをきっかけに、T細胞とマクロファージの活性化が制御不能になる病気です。HLH/MASの病態の核心は、「$IFN-\gamma$」の過剰産生です。この過剰な$IFN-\gamma$によって異常に活性化されたマクロファージが、自分自身の正常な血液細胞(赤血球、白血球、血小板)を無差別に「共食い(貪食)」してしまい、その結果、血球減少、高サイトカイン血症(高フェリチン)、肝障害などを引き起こします。

4.5. がん・悪液質と炎症性サイトカイン

がん患者さんに見られる特有の「消耗状態」、すなわち体重減少(特に筋肉が痩せ細る)、食欲不振を特徴とする病態を「悪液質(あくえきしつ)」と呼びます [24]。これは、単なる栄養不足(飢え)とは異なり、がん細胞自身や、がんに対抗する免疫細胞が産生する「炎症性サイトカイン」が「意図的に」引き起こす、活発な代謝の異常です [25]。

- メカニズム: 悪液質の中心的なメディエイターは「$TNF-\alpha$」と「IL-6」です [24, 25]。

- 脳への作用: $IL-1$, IL-6, $TNF-\alpha$が脳の食欲中枢を抑制し、「食欲不振」を引き起こします [25]。

- 骨格筋への作用: $TNF-\alpha$などが筋肉のタンパク質が作られるのを抑え、同時に分解(タンパク質分解システム)を促進するため、筋肉が萎縮します [25]。

- 脂肪組織への作用: 脂肪の分解を促進するだけでなく [25]、$IL-6$などが「白色脂肪細胞(エネルギーを貯蔵する脂肪)」を「褐色脂肪細胞(エネルギーを燃やす脂肪)」に変質させてしまいます。これにより、体はエネルギーを貯蔵できず、「熱」として無駄に消費し続けるため、消耗が加速します [25]。

悪液質は、患者さんのQOL(生活の質)と予後を著しく悪化させ、抗がん剤治療の継続を困難にする重大な病態です [24]。

表2: 疾患別 主病態に関わるサイトカインプロファイル

| 疾患 | 主な病態の場 | “主役” のサイトカイン (Dominant) | “脇役” のサイトカイン | 関連する治療標的 |

|---|---|---|---|---|

| 関節リウマチ (RA) | 関節滑膜 | $TNF-\alpha$ [13] | IL-6, $IL-1$ | $TNF-\alpha$, IL-6R, JAK |

| 炎症性腸疾患 (IBD) | 腸管粘膜 | $TNF-\alpha$, $IL-23$/$IL-12$ [23] | $IFN-\gamma$, $IL-17$ | $TNF-\alpha$, $IL-12$/23p40, JAK |

| 乾癬 (Psoriasis) | 皮膚・関節 | $IL-23$/$IL-17$ [23] | $TNF-\alpha$ [13] | $IL-23$, $IL-17$, $TNF-\alpha$, JAK |

| 敗血症 (SIRS) | 全身(血中) | $TNF-\alpha$, IL-6 [9, 18] | $IL-1\beta$ | (IL-6, $TNF-\alpha$除去 [10]) |

| サイトカインストーム (CRS) | 全身(血中) | IL-6 | $IFN-\gamma$, $IL-10$ | IL-6R |

| サイトカインストーム (HLH) | 全身(組織) | $IFN-\gamma$ | $TNF-\alpha$, IL-6 | $IFN-\gamma$, JAK |

| がん悪液質 | 全身(代謝) | $TNF-\alpha$, IL-6 [24, 25] | $IL-1$, $IFN-\gamma$ | (開発中) |

5. 臨床現場での「サイトカイン」の測り方

これらの病態を、臨床現場でどのように評価するのか。ここでは、サイトカインそのもの($IL-6$, $TNF-\alpha$)と、おなじみのマーカー(CRP, PCT)との違いと使い分けを解説します。

5.1. IL-6・TNF-α測定のタイミングと読み方

$IL-6$や$TNF-\alpha$は、RA [2] や敗血症 [9] の病態を「動かしている犯人」そのものですが、臨床検査として測定する際には注意が必要です。これらのサイトカインは、血液中ですぐに消えてしまう(半減期が極めて短い)ため、測定値は採血した「その瞬間」の状態(スナップショット)しか反映しません。

- 測定の意義: CRPなどの間接的なマーカーが上昇する「前」の、超急性期の炎症の動きや、サイトカインストーム(CRS, 敗血症)における炎症の「ピーク(勢い)」を評価するのに役立ちます。

- タイミング:

- CRPがまだ上昇していない超急性期の敗血症性ショックの重症度評価。

- CAR-T療法後やICU(集中治療室)で管理中の「高すぎる炎症状態」の評価。

- IL-6が極めて高い値(例:> 1000 pg/mL)の場合、CRSやMAS/HLHを疑い、抗IL-6受容体抗体(トシリズマブ)や血液浄化療法 [10] といった「抗サイトカイン治療」の適応を判断する材料にします。

$IL-6$や$TNF-\alpha$の測定は、単なる「診断」のためだけでなく、「治療(Therapy)」と「診断(Diagnostics)」を同時に行う(セラノスティクス)、つまり「治療標的が血中にどれだけあるか」を直接測るという意味合いを持ちます。

5.2. CRP・PCTとの違いと組み合わせて見るポイント

日常の臨床では、不安定なサイトカインそのものよりも、安定した「間接マーカー」であるCRPとプロカルシトニン(PCT)が使われます。これらは「同じ火事」を、異なる「時間差」と「得意分野」で見ているマーカーです。

- C反応性タンパク (CRP):

- 仕組み: IL-6(セクション2.2参照)の指令によって、肝臓で作られるタンパク質。

- 特徴: 半減期が比較的長い(約19時間)。IL-6が「どれだけ出たかの総量(積分値)」を反映し、炎症の「規模」と「経過」を見るのに適しています。

- 解釈: 炎症全般(感染症、自己免疫疾患、ケガ、手術後、がん)で上昇する、最も感度の高い「非特異的」な炎症マーカーです。(=「何かは分からないが、炎症がある」ことを示す)

- プロカルシトニン (PCT):

- 仕組み: 「細菌感染」(LPSなど)に反応して、全身の細胞で作られます。

- 特徴: 「ウイルス感染」や「自己免疫疾患」では、むしろ産生が抑えられる傾向があります。

- 解釈: CRPが「炎症全般」のマーカーであるのに対し、PCTは「『細菌』が原因の炎症」か、「『それ以外』(ウイルス性、自己免疫性)」かを見分けるのに、より得意な(特異性が高い)マーカーです。

- 組み合わせのポイント:

- CRP 高値 + PCT 正常/低値: ウイルス感染、自己免疫疾患(RAなど)の悪化、無菌性炎症(膵炎、ケガ、術後)などを疑います。

- CRP 高値 + PCT 高値: 重篤な「細菌性」の感染症(敗血症、細菌性肺炎)を強く疑います。

- 時間差: 炎症が始まると、まず$IL-6$(数分〜数時間)が、次いでPCT(数時間)が上昇し、最後にCRP(12〜24時間)がピークを迎えます。この「時間差(時相)」を理解することが極めて重要です。

5.3. 集中治療室・救急での運用例(敗血症・ARDSなど)

ICUや救急の現場では、これらのマーカーを組み合わせて、迅速な病態の把握と治療方針の決定に役立てます。

- 敗血症: ショック状態の患者さんで、CRPと共に「PCT」を経時的に測定します。PCTは細菌感染の診断補助に加え、抗菌薬が効いているか(PCT値が下がっているか)の「治療効果判定」にも有用です。

- ARDS(急性呼吸窮迫症候群): 肺における重度の炎症(サイトカインによる肺のバリア破壊)であり、敗血症と合併することが多い病態です。

- ICUでのIL-6測定: 敗血症やARDS、あるいはECMO(体外式膜型人工肺)やCHDF(持続的血液濾過透析)[10] で管理中の患者さんで、CRP/PCTの動きと臨床症状(高熱が続く、ショックが悪化する)が一致しない場合、サイトカインストーム(CRS/MAS/HLH)の合併を疑い、$IL-6$の直接測定が検討されます。

表3: 臨床バイオマーカーの比較(IL-6 vs CRP vs PCT)

| マーカー | 測定対象 | 血中半減期 | 主な誘導刺激 | 臨床的意義 / 解釈 |

|---|---|---|---|---|

| 炎症性サイトカイン (例: IL-6) | サイトカイン本体 | 極めて短い (数分) | PAMPs, $IL-1\beta$, $TNF-\alpha$ | 炎症の「瞬間の勢い」。サイトカインストームの評価。治療標的の測定。 |

| C反応性タンパク (CRP) | 急性期タンパク質 | 長い (約19時間) | IL-6 (肝臓) | 炎症の「総量(規模)」。非特異的だが高感度。炎症全般のスクリーニングと経過観察。 |

| プロカルシトニン (PCT) | ペプチドホルモン前駆体 | 中等度 (数時間) | 細菌 (LPSなど) (ウイルス感染では抑制) | 「細菌性」炎症の特異的マーカー。敗血症の診断補助と抗菌薬の治療効果判定。 |

6. サイトカインを「狙い撃ち」する治療

病態を「動かしている犯人」であるサイトカインを直接、あるいはその「指令」が伝わるのを防ぐ治療(生物学的製剤、JAK阻害薬)は、炎症性疾患の治療に革命をもたらしました。

6.1. 抗TNF-α抗体製剤の代表例と適応疾患

サイトカイン標的治療の「先駆け」となった薬剤群です。RAやIBDの病態の「ハブ」にいる$TNF-\alpha$を直接的に無力化します [13, 21]。

- 代表例:

- インフリキシマブ [13, 21](マウスとヒトのハイブリッド抗体、点滴)

- アダリムマブ [13, 21](100%ヒト型抗体、皮下注射)

- ゴリムマブ [21](100%ヒト型抗体、皮下注射)

- 作用機序: $TNF-\alpha$に結合し、その働きを「無力化(中和)」します [13]。

- 適応疾患: $TNF-\alpha$が病態の「主役」である疾患(セクション4.2, 4.3参照)。

- 関節リウマチ(RA)[13]

- 炎症性腸疾患(クローン病 [13], 潰瘍性大腸炎 [21])

- 乾癬、乾癬性関節炎 [13]

- 強直性脊椎炎 [13]

6.2. 抗IL-6/IL-6受容体抗体製剤の代表例と適応疾患

IL-6が「炎症を全身に広げる」のを防ぐ薬剤群です。

- 代表例:

- トシリズマブ [13](ヒト化抗IL-6「受容体」抗体)

- サリルマブ(ヒト型抗IL-6R抗体)

- 作用機序: IL-6本体ではなく、IL-6が結合する「鍵穴(受容体)」にフタをすることで、IL-6が指令を伝達するのを防ぎます [13]。

- 適応疾患: 関節リウマチ(RA)[13]、巨細胞性動脈炎、および「サイトカインストーム(CRS)」(セクション4.4参照)。

6.3. JAK阻害薬などシグナル伝達阻害薬

これまでの抗体製剤(生物学的製剤)が、細胞の「外」で特定のサイトカインを「1対1」で狙う「ミサイル」だったのに対し、JAK阻害薬は、細胞の「中」でシグナル伝達を止める「飲み薬」の低分子化合物です [26]。

- 作用機序:

多くの炎症性サイトカイン(IL-6, $IFN-\gamma$, $IL-12$, $IL-23$など)は、細胞の「鍵穴」に結合した後、細胞内の「JAK(ジャック)」という酵素を経由して「STAT」という核内のスイッチを入れる、共通の指令系統(JAK-STAT系)を使っています [26]。

JAK阻害薬は、この「JAK」という指令の根本を阻害し、複数のサイトカインからのシグナルを「細胞内で一括して」遮断します [26]。 - 代表例: トファシチニブ [27]、バリシチニブ、ウパダシチニブ など。

- 適応疾患: 関節リウマチ、潰瘍性大腸炎 [27, 26]、乾癬性関節炎、アトピー性皮膚炎 [26]。

JAK阻害薬の登場は、(a) 飲み薬であること、(b) 複数のサイトカインを同時に抑えるため、抗体製剤とは異なる効果が期待できること [27]、という点で治療の選択肢を大きく広げました。

一方で、この「広範な遮断」は「広範な副作用」と表裏一体です。JAK-STAT系は「炎症」だけでなく、「造血」(血を作る)や「ウイルス防御」($IFN-\gamma$など)にも使われています。JAK阻害薬が$IFN-\gamma$のシグナルも止めてしまうため、ウイルス(特に「帯状疱疹」)の再活性化リスクが特異的に上がることが知られています [27]。これは、薬の仕組み上、避けにくい副作用(メカニズムベースの副作用)です。

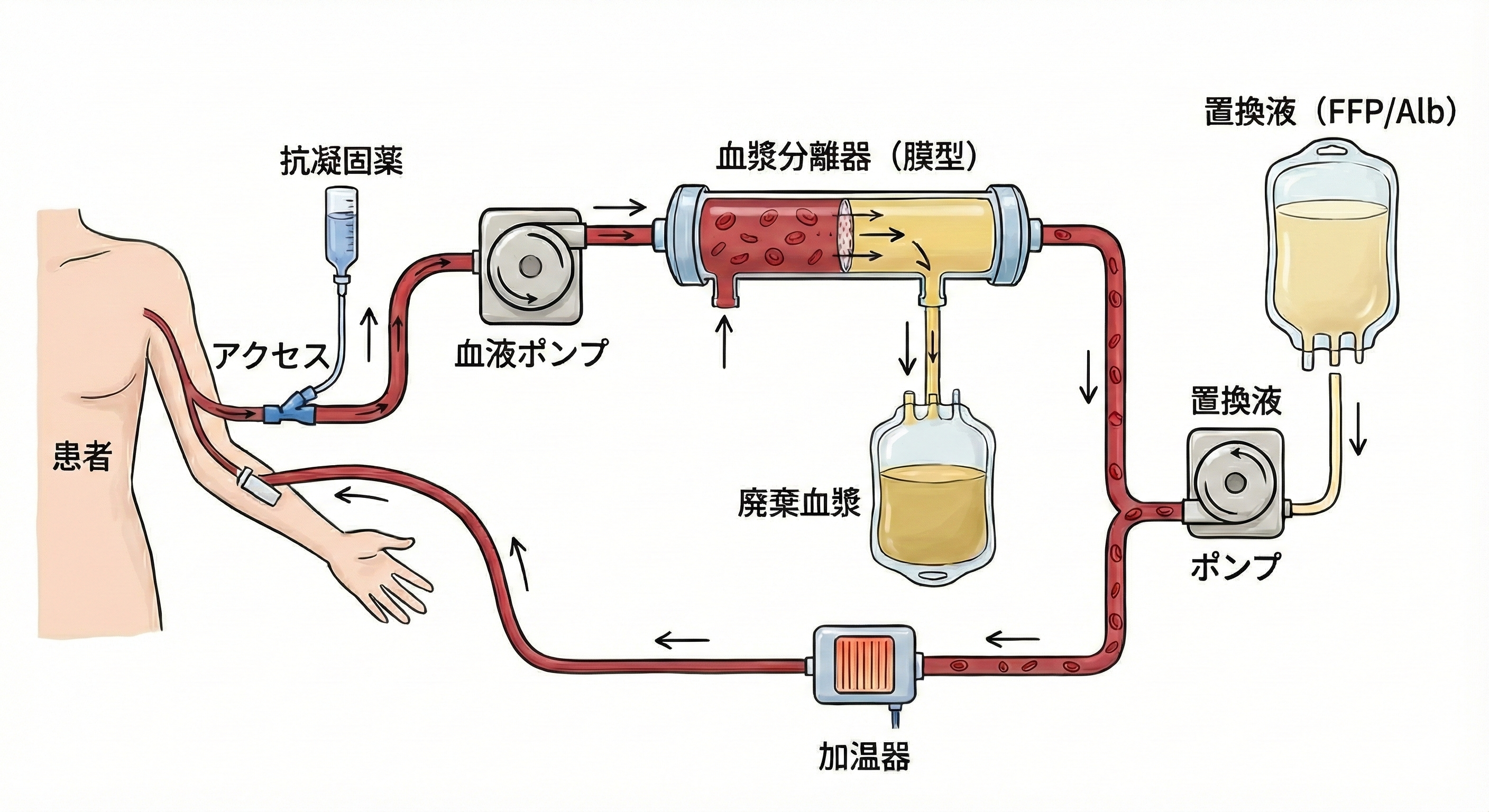

6.4. 血液浄化療法によるサイトカイン除去の考え方

上記(6.1-6.3)が薬剤による「特異的」な遮断であるのに対し、血液浄化療法は、血中に溢れ出たサイトカインを、フィルターなどで「物理的に」取り除く治療戦略です。

- 方法: 持続的血液濾過透析(CHDF)[10] や、サイトカインをくっつける特殊な膜(PMX-DHPなど)を用いた血液浄化。

- 作用機序: 血液を体の外に取り出し、フィルターで「濾し取ったり」(濾過)、特殊な膜で「くっつけたり」(吸着)することで、血中に溢れた過剰な炎症性サイトカイン($IL-6$, $TNF-\alpha$など)を「除去」します [10]。

- 適応: 敗血症性ショック [10] や重症ARDSなど、ICUで管理される「制御不能なサイトカインストーム」に対して、血圧を安定させる(昇圧剤を減らす)ことなどを目的に行われます。

現時点では、敗血症・サイトカインストームに対する血液浄化療法は補助的治療として位置付けられており、死亡率改善などのエビデンスは限定的です。J-SSCG 2024 や Surviving Sepsis Campaign では routine use は推奨されていないため、適応は個々の症例で慎重に検討する必要があります。

7. (まとめ)サイトカインを理解するための学習ポイント

数百種類も存在するサイトカインをすべて暗記するのは不可能です。臨床現場で役立てるためには、病態の「9割」を説明できる主要なプレーヤーの「役割」と「関係性」を、大枠(フレームワーク)として理解することが最も重要です。

7.1. まず覚えておきたい代表5種類と「役割のざっくり整理」

以下の「5人の主役」のキャラクターを掴むことで、多くの炎症の病態の骨格が見えてきます。

- $IL-1\beta$: 「警報と発熱・倦怠感」(Fire Alarm & Sickness)

- 自然免疫が発する最初の「警報」[6]。

- 脳に作用し、「発熱」と「だるさ」を引き起こす最強の張本人 [7, 8]。

- $TNF-\alpha$: 「血管へのダメージと組織破壊」(Vascular Toxin & Tissue Destroyer)

- 敗血症ショック(血圧低下・水漏れ)の主犯 [10]。

- 関節リウマチ(RA)における「骨・軟骨の破壊」の実行犯 [13]。

- IL-6: 「炎症の『増幅』と『全身伝達』」(Systemic Amplifier)

- 炎症を「さらに大きく」し、「全身に」伝えるハブ(中継基地)。

- 肝臓に「CRPを作れ」と命令する [18] 指令役。

- $IFN-\gamma$: 「免疫細胞への『喝入れ』役」(Macrophage Boss)

- T細胞からマクロファージへの「殺菌モードになれ」という“喝” [11]。

- ウイルス・結核防御の要。暴走するとHLH(血球貪食症候群)を引き起こす。

- IL-8 (CXCL8): 「好中球のGPS」(Neutrophil GPS)

- 炎症の「局所」へ「好中球」を正確に誘導する「道標」(ケモカイン)[12]。

7.2. 疾患ごとに「主役のサイトカイン」を押さえるコツ

「炎症性疾患」を一つの塊としてではなく、セクション4(表2)で示したように、「『病名』=『どの主役が暴れているか』」で捉えます。

- 「関節リウマチ (RA)」と聞いたら → 「$TNF-\alpha$」と「IL-6」が主役 [13]。

- 「乾癬 (Psoriasis)」と聞いたら → 「$IL-23$ / $IL-17$」が主役 [23]。

- 「CAR-T後の高熱・ショック」と聞いたら → 「IL-6」 (CRS)。

- 「血球減少+高フェリチン」と聞いたら → 「$IFN-\gamma$」 (HLH)。

- 「がん患者の消耗」と聞いたら → 「$TNF-\alpha$」, IL-6」 (悪液質) [24, 25]。

この「主役」さえ押さえておけば、「なぜRAに抗$TNF-\alpha$抗体が効くのか」、「なぜCRSに抗IL-6R抗体が効くのか」が論理的に説明できます。

7.3. 看護師・臨床工学技士の観察・アセスメントへの活かし方

サイトカインの知識は、ICUや病棟で多職種が連携する上での「共通言語」として非常に強力なツールになります。

- 看護師(Nurse)のアセスメント:

患者さんのバイタルサインや症状の観察は、まさに「『サイトカインの働き』を患者さんの体を通して読み取ること」です。- 「発熱」「だるさの訴え」: $IL-1\beta$ [8] と IL-6 が活動している証拠です。

- 「血圧低下」「頻脈」「尿が出にくい」: $TNF-\alpha$ [10] による血管拡張とショックのサインです。

- 「むくみ(浮腫)」「体重増加」: $TNF-\alpha$ による血管からの「水漏れ」の証拠です [15]。

- 検査データ: 「CRP」の上昇を見て、「IL-6が肝臓に働いた結果だな」と解釈できます。

- 臨床工学技士(Clinical Engineer: CE)のアセスメント:

ICUでの血液浄化療法 [10] は、CEが操作する重要な「サイトカイン除去という『治療』」の一つです。- 治療目的の理解: 今行っているCHDFや吸着カラムの目的は、腎臓の代わりだけでなく、「過剰なサイトカイン($TNF-\alpha$, IL-6)を除去すること」であると深く理解できます [10]。

- 効果の観察(チームへの貢献): 治療開始後、看護師と情報を共有し、サイトカイン除去の「治療効果の判定」に参加します。

- (1) $TNF-\alpha$が除去された結果、昇圧剤(血圧を上げる薬)の量が減っているか?(血圧の安定化 [10])

- (2) $IL-1\beta$ / IL-6 が除去された結果、体温が下がってきたか?

このように、CEは機器の操作者としてだけでなく、サイトカイン除去治療の「効果判定」を担う、チームの重要な一員となります。

炎症性サイトカインの病態生理を理解することは、医師、看護師、臨床工学技士、薬剤師といった異なる専門職が、患者さんのベッドサイドで「今、何が起きていて、私たちは何をしているのか」を共有するための、強力な「共通言語」となるのです。

参考文献

- [1] がん免疫療法コラム – 免疫の重要アイテム 【サイトカイン】

- [2] The association between serum levels of IL-6 and TNF-α and rheumatoid arthritis: a meta-analysis – PMC

- [3] 関東中央病院 病理診断科 – 炎症について(PDF)

- [4] 循環器用語ハンドブック(WEB版) – TGF-β

- [5] 今日の臨床サポート – 浮腫, 生化学 第94巻 第1号 – 心臓線維化における炎症性シグナル伝達

- [6] The IL-1 family: regulators of immunity – PMC

- [7] Differences in signaling pathways by IL-1β and IL-18 – PMC

- [8] ウイルス感染に伴う疲労倦怠感は脳内炎症が引き金 – 理化学研究所

- [9] Relationship between serum TNF-α, IL-6 and IL-10 levels and disease severity… – Pneumon

- [10] Relationship between serum TNF-α, IL-6 and IL-10 levels and disease severity… – Pneumon

- [14] 抗TNFα抗体インフリキシマブの薬理作用と臨床応用 – YAKUGAKU ZASSHI (PDF)

- [11] 急性心不全治療ガイドライン(2011年改訂版)解説 (PDF)

- [12] 特別演習 基礎薬学 サイトカイン (PDF)

- [13] インターロイキン-8(IL-8)の構造・作用 – 臨床工学技士教育

- [15] 発熱に関わる脳内プロスタグランジンE2濃度調節機構を解明 – 金沢大学 (PDF)

- [16] 今日の臨床サポート – 浮腫

- [17] 白血球接着因子 – CiNii Research

- [18] プレオマイシン肺線維症モデルにおけるimatinibの抗線維化メカニズム (PDF)

- [19] IL-6 primes monocytes to produce excessive TNF-α… – PMC

- [20] Relationship between serum TNF-α, IL-6 and IL-10 levels and disease severity… – Pneumon

- [21] 進化するIBD治療 JAK阻害薬の登場 – Credentials, 抗IL-12/23抗体製剤 – ゼルヤンツ PfizerPro, 潰瘍性大腸炎・クローン病 – しぶかわクリニック

- [22] 抗TNF抗体製剤 – ゼルヤンツ PfizerPro

- [23] 抗IL-12/23抗体製剤 – ゼルヤンツ PfizerPro

- [24] 抗IL-12/23抗体製剤 – ゼルヤンツ PfizerPro, クローン病の治療について – いのうえ内科・消化器科

- [25] がん悪液質ハンドブック (PDF) – 日本サポーティブケア学会, がん悪液質の発症メカニズムが明らかに – がんサポート

- [26] がん悪液質ハンドブック (PDF) – 日本サポーティブケア学会

- [28] JAK阻害薬の作用機序と適応疾患 – 医書.jp, 進化するIBD治療 JAK阻害薬の登場 – Credentials

- [27] JAK阻害薬の作用機序と適応疾患 – 医書.jp, 生化学 第94巻 第1号 – 心臓線維化における炎症性シグナル伝達