結論: PMX(PMX-DHP)はルーチンで用いる療法ではありません。適応を満たす限られた症例に絞って検討します。大規模RCTでは死亡率の一貫した改善は示されていませんが、観察研究では循環動態の安定化や生存率改善が示唆される報告があります。患者選択と開始タイミングが鍵です。

理由: 主要RCT(ABDOMIX、EUPHRATES)で一次評価項目の死亡率が有意に改善しなかったためです。一方、グラム陰性菌が疑われ、ショックが遷延する症例など、限られた集団では有用性のシグナルが示されています。

根拠: 日本の敗血症ガイドラインは「行わないことを弱く推奨」です。RCT、事後解析、観察研究、保険算定の原則を本文で整理します。

目次

PMX(エンドトキシン吸着)とは

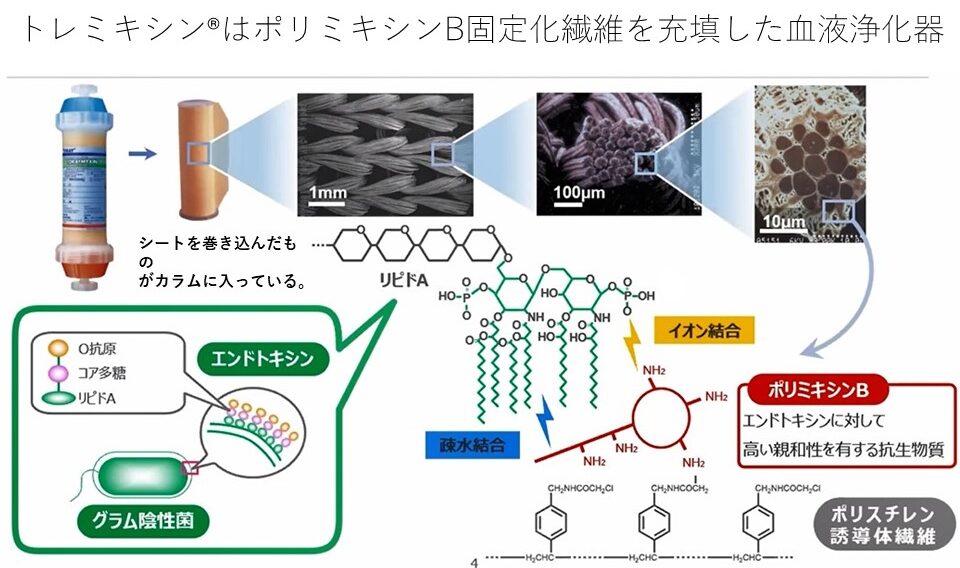

PMXは、抗菌薬ポリミキシンBを固定化した吸着カラム(Toraymyxin)を用い、血液を体外循環させながらエンドトキシン(LPS)を吸着除去する治療です。

一般に2時間×1〜2回(24時間間隔)を基本とし、血流量や抗凝固は患者の状態とカラム仕様に合わせて設定します。

ただし、長時間施行による病態改善効果やエンドトキシン濃度を低下させることが可能であるとも報告されています。

参考文献:田之上桂子,釜江千佳子,冨永健太,他:劇症型溶連菌感染症に対し PMX-DHP と CHDF を併用し救命しえた 1 例.防衛大誌 2020 ; 44 : 146-51

敗血症の病態

敗血症の病態(やさしく要点): 体内に侵入した微生物の成分(PAMPs)や、壊れた細胞から出る成分(DAMPs)が引き金となり、サイトカインが大量に放出されます。すると、血管の内側を覆う内皮が傷み、血液が「詰まりやすく・漏れやすい」状態に傾きます。

さらに好中球がつくるNETsや細胞外ヒストンなどが加わり、心・肺・腎・腸などの臓器同士が悪影響し合う(臓器連関)ことで多臓器不全へ進みます。PMXはこの連鎖の中で、特にグラム陰性菌由来のエンドトキシンに焦点を当てて取り除く狙いの治療です。

加すると死亡率が上昇することは以前より知られています。

参考文献: Toraymyxin 添付文書/Shimizu 2017(総説)

敗血症とは?わかりやすく:qSOFA/SOFAの見方と“最初の1時間”

敗血症とは?わかりやすく:qSOFA/SOFAの見方と“最初の1時間”

PMXについて

トレミキシンは抗生物質のひとつであるポリミキシンBをポリスチレン誘導体に固定化させた吸着型血液浄化用浄化器です。

PMXに直接血液を流すことで、血液中に存在するグラム陰性桿菌の細胞壁の構成物質であるエンドトキシンを選択的に吸着除去します。

ガイドラインの結論(2024–2025)

日本:J-SSCG 2024

成人の敗血症/敗血症性ショックに対するPMXは、「行わないことを弱く推奨」です。効果の不確実性に加え、コストや有害事象も考慮した判断です。

参考文献: 日本集中治療医学会 J-SSCG 2024

国際:Surviving Sepsis Campaign 2021

国際ガイドラインでも、PMXは使用を推奨しない(弱い推奨)とされています。

参考文献: Evans 2021, SSC 2021(全文)

エビデンスの全体像

主要RCTの結果

- ABDOMIX(2015):消化管穿孔性腹膜炎の敗血症性ショックで、28日死亡に有意差なし。

- EUPHRATES(2018):EAAで選択した重症群でも、一次評価項目(28日死亡)は有意差なし。

※事後解析ではEAA 0.60–0.89の範囲で一部ベネフィットのシグナル。

参考文献: ABDOMIX 2015/EUPHRATES 2018/Klein 2018(事後解析)

観察研究・レジストリーの示唆

日本のデータでは、ノルアドレナリン依存ショックやCRRT(CHDF)を要するハイリスク群など、重症サブセットで生存率や循環動態の改善が示唆された報告があります。ただし、非ランダム化研究では交絡の残存に注意が必要です。

参考文献: JSEPTIC 関連資料

使うなら誰に?(患者選択の条件)

- グラム陰性菌が疑われる敗血症性ショックで、感染源制御・適切抗菌薬投与・蘇生(輸液とノルアドレナリン)が最適化されてもショックが遷延する場合。

- 可能であればEAAなどの指標でエンドトキシン関与を示す所見がある場合(施設によっては測定不可)。

- 反応(MAP上昇、昇圧薬減量、乳酸低下、PF比改善)が乏しければ追加施行は慎重に検討します。

参考文献: SSC 2021/Klein 2018

実施タイミングと手順

開始タイミング

標準治療を行っても昇圧薬用量が高止まり、または乳酸が高値で推移する局面で早期に検討します(高用量ノルアドレナリンの例:≥0.2 μg/kg/分)。

感染源制御と抗菌薬は必ず並行します。

参考文献: EUPHRATES 2018(プロトコル参照)

回路・時間・回数

基本は全血灌流で2時間/回。多くの施設が24時間間隔で計2回を採用しています。血流量の目安はPMX-20Rで80–120 mL/分です(施設方針に従います)。

参考文献: Toraymyxin 添付文書

長時間施行

2時間で効果が不十分な症例に対して、6–24時間へ延長する運用を報告した観察研究があり、昇圧薬減量やMAP改善、24時間施行でのエンドトキシン活性の低下が示唆されています(ただし観察研究で確証性は限定的)。

参考:PubMed+2Karger Publishers+2

抗凝固と有害事象

抗凝固はヘパリンまたはナファモスタットを用います。有害事象は血圧低下・血小板減少・アレルギーなどに注意します。

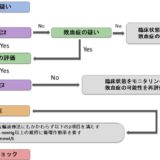

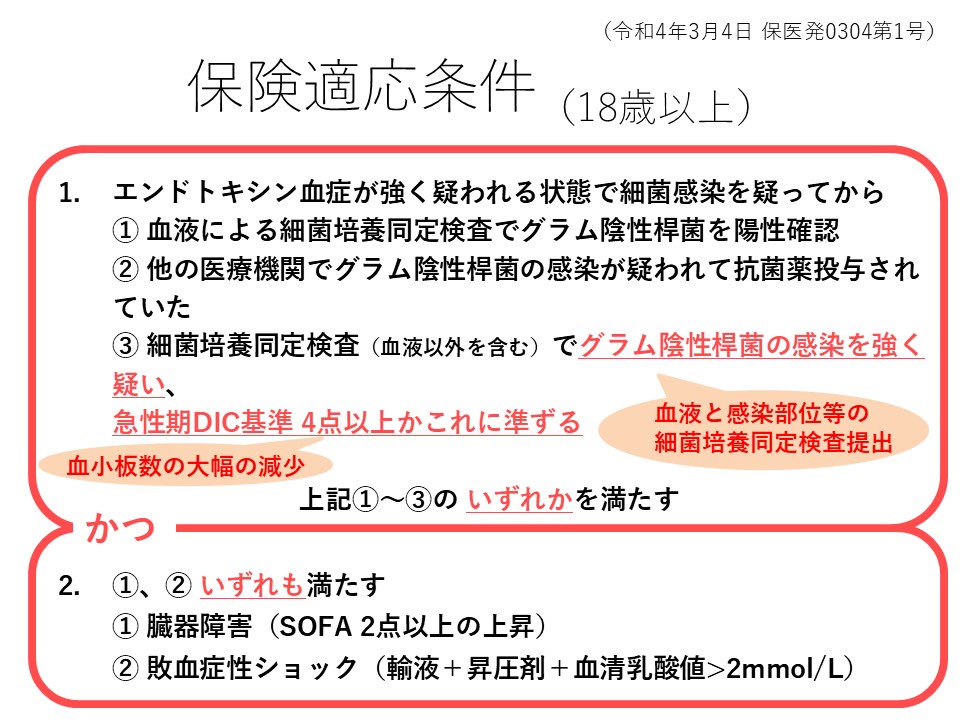

保険適応・算定要件(日本)

区分番号はJ041(吸着式血液浄化法:1日につき)です。

「エンドトキシン除去用」カラムは原則2個まで算定可能で、18歳以上の敗血症性ショックを対象とします。臨床的重症度(SOFA増悪など)と、グラム陰性菌感染が疑われる根拠(培養・画像・感染巣の所見)が求められます。

参考文献: JSEPTIC(算定資料・教材)

標準治療との優先順位と併用

PMXは標準治療(感染源制御・適切抗菌薬)に追加して検討する補助療法です。

CRRT(CHDF)やECMOと併用する場合は、回路管理・抗凝固・タイミングの整合を取ります。

参考文献: SSC 2021

ケースで学ぶ意思決定(ショート3例)

典型例:ショック遷延(グラム陰性菌疑い)

抗菌薬最適化・感染源コントロールを実施しつつPMX 2時間×2回。MAP上昇と昇圧薬減量、乳酸改善を確認します。

非典型例:ブドウ球菌菌血症疑い

グラム陽性優位の状況ではPMXは見送り、CRRT・昇圧薬調整・抗菌薬最適化に集中します。

初回無反応:追加施行は慎重

MAP・昇圧薬・乳酸に改善が乏しければ、追加のPMXは要検討です。

よくある質問(FAQ)

EAAが測れない施設ではどう考えますか?

臨床像・培養・感染巣からグラム陰性菌の関与が強いかを総合判断します。

1回目が無効でも2回目は行いますか?

多くの施設は2回施行を想定しますが、初回無反応なら中止を含め再評価します。

どの指標を「反応あり」とみなしますか?

短期のMAP上昇・昇圧薬減量・乳酸低下・PF比改善を総合的にみます。

まとめ(現場で使うチェックリスト)

- 前: 適応の根拠(感染巣・培養・重症度)を整理/標準治療の実施

- 中: 2時間(多くは×2回)、流量と抗凝固を設定/MAP・乳酸・昇圧薬を時系列で評価

- 後: 反応判定→無効なら追加PMXは要検討

関連記事:敗血症の初期対応/CHDF(持続血液浄化)