目次

最初に移植における抗体価の概要

移植における「抗体価(こうたいか)」とは、移植される臓器を「異物」と認識して反応する“強さの目安(半定量)”を調べる数値のことです。血清を2倍ずつ薄め、どこまで薄めても反応が残るかで評価します(1:8、1:16…のような表記)。

参考:輸血のための検査マニュアル Ver.1.4(日本輸血・細胞治療学会)/ABO抗体価の標準化と臨床的意義(Transfusion 2020)

分かりやすく「体=国」「抗体=軍隊」に例えて説明します。

抗体とは?(なぜ攻撃するのか)

私たちの体(国)には、外から入ってきた細菌やウイルス(侵入者)を攻撃して体を守る「軍隊」がいます。これが抗体です。

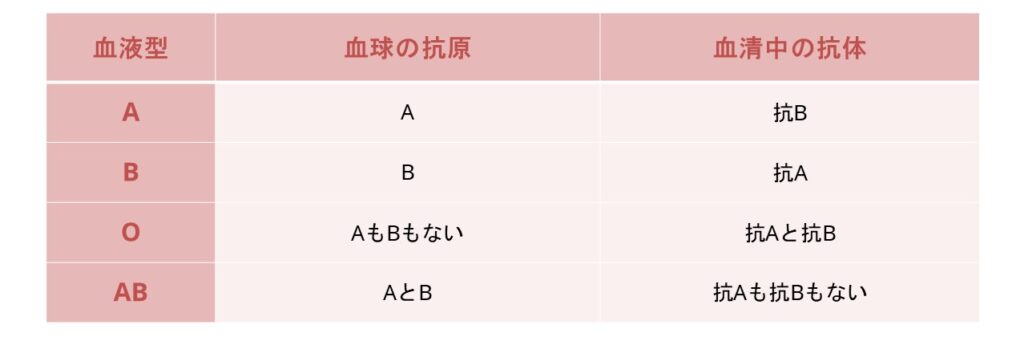

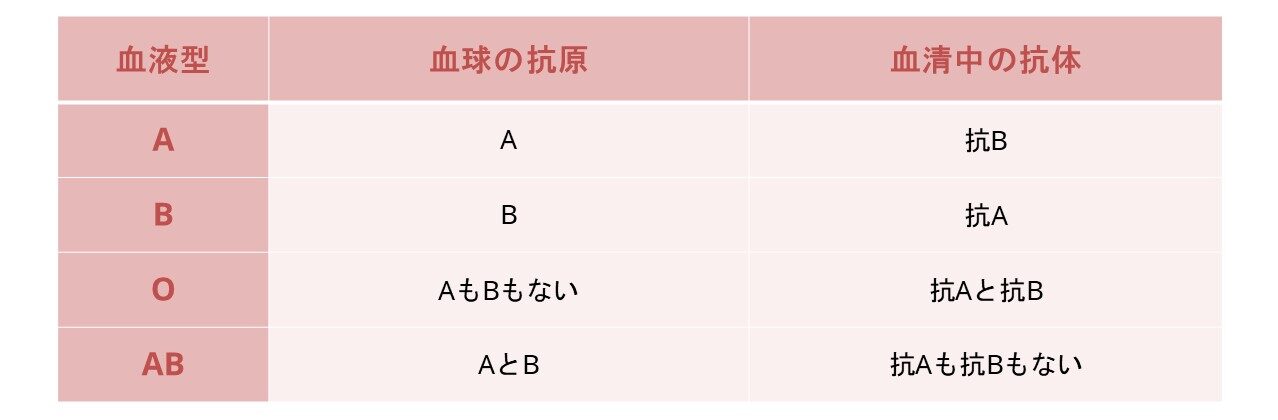

この軍隊は、血液型(ABO型)にも反応します。

例えば、O型の人の体には、「A型」と「B型」を敵とみなす軍隊(抗A抗体・抗B抗体)が生まれつき配備されています。抗A・抗BにはIgMとIgGの2種類があり、移植では体温で作用しやすいIgGの評価がより重要になります。

参考:輸血のQ&A:IgG性抗A/抗Bの取り扱い(日本輸血・細胞治療学会)/ABO不適合移植の現状(Transplantation 総説)

移植と抗体価

もしO型の人が、A型の人から腎臓を移植されるとどうなるでしょうか?

A型の腎臓が体(国)に入ってきます。

O型の人の軍隊(抗A抗体)が、「A型(敵)が侵入してきたぞ!」と判断します。

軍隊が新しい腎臓を一斉に攻撃してしまいます。これが拒絶反応です。

この“どの程度まで薄めても反応が続くか(=反応の強さ)”を調べるのが抗体価測定です。

- 抗体価が高い=強い反応が起きやすい(拒絶リスクが高い)

- 抗体価が低い=リスクは下がるがゼロではない(“安全に近づく”目安)

参考:ABO不適合移植:抗体価と拒絶の関係(日本透析医会誌 総説)

抗体価をどう使うか?

抗体価は、安全に移植を行うための「戦闘力(リスク)の数値化」です。

① 移植前のリスク判定

まず抗体価を測り、「そもそも移植しても大丈夫か?」を判断します。数値が高すぎると、移植してもすぐに拒絶反応でダメになってしまう可能性が高いと分かります。

参考:ABO不適合移植の現状(Transplantation 総説)

② 血液型不適合移植の準備

以前は血液型が違うと移植は困難でしたが、今は「抗体価」をコントロールする技術が進みました。

もし抗体価が高くても、移植手術の前に特別な治療(薬を使ったり、血液をキレイにして抗体そのものを取り除いたり)を行います。これにより、抗体価を安全なレベルまで下げてから移植手術を行います。(例:リツキシマブで“これから作られる抗体”を抑え、血漿交換で“今ある抗体”を減らす)

参考:ABO不適合肝移植におけるリツキシマブ脱感作療法ガイド(日本移植学会ほか)

③ 移植後のモニタリング

移植が無事終わった後も、定期的に抗体価を測ります。もし抗体価が再び上がってきたら、拒絶の前触れの可能性がありますが、必ずしも拒絶とは限りません(順応=accommodationという状態もあります)。臓器機能や画像、必要に応じて生検も併せて判断します。

抗体価をどう使う?(医療者向けの要点)

移植では、体の中の「相手の血液型に反応する力(抗体)」が強すぎると拒絶反応が起きやすくなります。そこで、手術の前に抗体価(どれだけ薄めても反応が出るかの目安)を測り、必要に応じて血漿交換や薬で下げて、安全域まで整えます。数字は小さいほど弱く、一般に 1:8 や 1:16 を目安にコントロールします(病院ごとの基準あり)。

- 抗体価は「今の強さ」を見る指標。治療の前後で繰り返し測って、下がっているかを確認します。

- 検査の方法や測るタイミングが変わると数字もぶれます。病院では同じ方法・同じ時刻(例:血漿交換の翌朝)でそろえて比較します。

- 数字だけで手術の可否を決めるわけではありません。全身状態、感染リスク、移植の緊急度なども合わせて判断します。

- HLA という別のタイプの抗体は「力価」ではなく、専用の指標(MFI やクロスマッチ)で評価します。

- 気になるときは「目標の数字はどれくらいか」「いつ測るのか」「下がらなかった場合の次の一手は何か」を確認すると理解が進みます。

抗体価ってなに?

「どれだけ薄めても、まだ反応が出るか」を数字にした目安です。

血清を2倍ずつ薄め(1:2→1:4→1:8→…)、一番うすくしても反応が残った倍率を記録します(逆数表記なので 1:32 などと書きます)。濃度そのもの(mg/dL)ではなく、強さの段階を示す“半定量”の指標です。

砂糖水のたとえで理解する

砂糖水をどんどん水で薄めていき、まだ甘いと感じる一番うすい濃さが「抗体価」に相当します。たとえば、1:32まで甘さ(=反応)がわかるなら抗体価は1:32、1:128までわかるなら1:128です。

抗体価は「どれだけ薄めても、まだ反応が出るか」の目安です。砂糖水を2倍ずつ薄めていき、まだ甘いと感じる“一番うすい濃さ”が抗体価に相当します。

- 例:1:32まで甘さがわかる → 抗体価 1:32

- 数字が大きいほど強い(1:128 は 1:8 より強い)

- 2倍刻みなので、1段変化=おおよそ2倍の違い

検査法や判定基準が違うと数値もぶれます。院内では同じ方法・同じ基準・同じタイミングで測って、前回との比較(トレンド)を見ます。

数字が小さい/大きいの意味(1:8 と 1:128 の違い)

- 1:128 は 1:8 より強い(うすくしても反応が続く=力が強い)

- 2倍系列なので、隣り合う段(1:8→1:16→1:32…)はおおむね強さが2倍ずつ変わる

- 実務では「前回より1段下がった=約半分になった」と解釈して経過を追う

補足:検査法や判定基準が変わると数値も変わります。院内では同じ方法・同じ基準・同じタイミングで測って、前回との比較(トレンド)を重視します。

なぜ移植で大事?

抗体価は「相手の臓器にどれだけ反応しやすいか」の目安です。高いまま手術に入ると、移植肝の血管内皮に抗体が結合し、補体が動いて微小循環が傷みます。

結果として、抗体関連拒絶(AMR)が起きやすくなります。逆に、術前に抗体価(とくにIgG)を十分下げておくと、周術期の合併症リスクを下げられます。

抗体価が高いと何が起きやすい?(ABO抗体)

ABOのIgG抗体が高いまま移植に入ると、移植臓器の微小血管で補体が動き、血栓・虚血が起こりやすくなります。

- 超早期(術中〜数時間):超急性拒絶(即時機能不全、血栓・出血)

- 早期(数日〜数週):抗体関連拒絶(臓器機能低下、微小血管炎)

- 血管・吻合部の合併症:血栓や虚血に伴う狭窄・機能障害

- 介入増加:救済PE/免疫療法の追加、入院延長・感染リスク増

このため、術前にIgG抗体価を十分下げます(目安 1:8〜1:16)。

抗A抗体にも抗B抗体にも、IgMクラスとIgGクラスの両方ある?

結論から言うと、抗A抗体にも抗B抗体にも、IgMクラスとIgGクラスの両方が存在します。

成人では自然抗体としてIgMが優位ですが、IgGも一定量みられます(新生児では母体由来のIgGが主体)。

参考:日本輸血・細胞治療学会「輸血のQ&A」(IgG性抗A/抗BとDTT処理の記載)/赤血球型検査ガイドライン(改訂5版)(自然抗体=IgM、母体由来IgGの項)

- IgM:分子量が大きく、主に血管内で動きます。室温でもすぐ赤血球をくっつける(凝集)ので、輸血の不適合で問題になりやすいタイプです。

- IgG:分子量が小さく、体温でよく働き、臓器の血管内皮や赤血球に付きやすい。補体を動かして組織の障害を起こしやすく、胎盤も通過します。だから、移植(拒絶や胆道トラブルのリスク)や新生児の領域ではIgGの方が臨床的に重要になります。

どこまで下げると安全に近づく?

全国で絶対の基準はありませんが、実務では術前のIgG抗体価を1:8〜1:16以下に下げてから手術します。

ポイントは「自院の測り方で、同じタイミングに採血して、縦に比較する」ことです

最後のPEから12〜24時間あけて再確認し、目標に届かなければPEや免疫吸着、IVIGなどを段階的に追加します。なお、数字は“安全の目安”であって保証ではありません。術後も再上昇(リバウンド)を含めて定期的にチェックし、全身状態やHLA抗体の情報と合わせて総合判断します。

どうやって測るの?

血清を水で2倍ずつ薄め(1:2→1:4→1:8→…)、相手の赤血球を入れて“くっつくか(凝集)”を見ます。いちばん薄くしても反応が残った倍率を記録し、1:32 のように表します(濃度そのものではなく、強さの段階を示す目安です)。

段階希釈と「陽性の線引き」(終末点)

どこまでを「陽性」とみなすかをあらかじめ決めます。

・はっきり反応が見えるところを陽性とする(1+基準)

・ごく弱い反応(かすかな粒状)も陽性に含める(w+基準)

例:1:16=はっきり陽性、1:32=かすか、1:64=反応なし

→ 1+基準なら終末点は1:16、w+基準なら1:32。

同じ検体でも基準の違いで数値が1段(約2倍)ずれるので、院内で基準を固定して、同じやり方で縦に比較します。

IgMとIgGの違い(ざっくり理解)

- IgM:大きくて“瞬発型”。室温でもすぐ反応しやすい。血漿交換で下がりやすいが、戻りも早い。

- IgG:小さくて“持久型”。体温で反応し、組織に入りやすい。補体を動かしやすく、拒絶や合併症に関わりやすい。

そのため、移植ではIgGを中心に評価します。実務では、IgMの影響をあらかじめ弱め(DTTなどで失活)、IgGだけの反応(IATという方法)を主指標としますが、IgMも無視はしません。

- 移植で問題になりやすいのは IgG のほうです(組織に入りやすく、補体を動かして拒絶に結びつきやすい)。でも検査すると IgM も一緒に反応して“数字を押し上げる”ことがあります。

- そこでまず、検体に DTT という薬を加えて IgM を働けなくします(形を崩して反応できないようにする処理)。IgG はこの処理の影響をほとんど受けません。

- 次に IAT(間接抗グロブリン試験)という方法で、IgG だけが赤血球にくっつく力を体温条件で確かめ、段階希釈して抗体価を出します。

たとえで言うと——

IgM は“周りの雑音、IgG は“本命の声。DTT はノイズキャンセリング、IAT は本命だけ拾うマイクです。

こうして IgG だけに焦点を当てた数値を毎回同じやり方・同じタイミングで追うと、治療前後の比較が正確になります。

「IATって何?」の超短文定義

IAT=抗ヒトIgG(AHG)試薬で、37°Cで赤血球に付いたIgGを検出する試験。IgMの影響を外して臨床的に意味のあるIgGを拾う目的で使います。

参考:『AABB関連資料/FDA添付文書(IATの定義)』