透析中の原因不明の体調不良でお悩みではありませんか?「透析を始めてから、いつも血圧が下がって辛い」

「透析中や透析後の倦怠感がひどく、原因がわからない」

「他の患者さんは平気なのに、自分だけ体調を崩すことが多い」このような症状に心当たりがある方は、もしかすると「酢酸不耐症(さくさんふたいしょう)」の可能性があります。

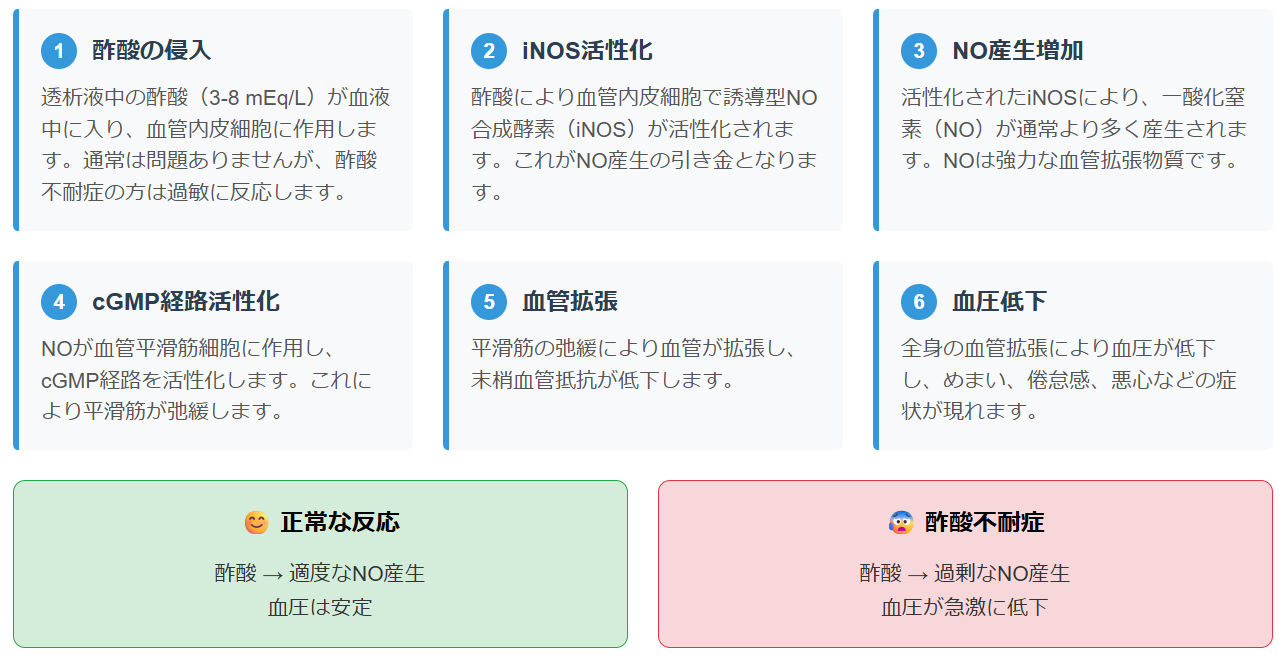

- いま広く使われている重炭酸透析液では、A原液(酸性)とB原液(重炭酸)を混ぜる瞬間に炭酸塩の結晶化(沈殿・付着)を防ぐため、A原液を弱酸性に保つ目的で少量の酢酸が入ります(目安:3〜8 mEq/L、多くは3–4 mEq/L)。

- 酢酸不耐症はまれですが、低血圧・倦怠感・悪心・頭痛、まれに発熱が起こります。疑うときは、酢酸を含まない方法(AFB=Acetate-Free Biofiltration/酢酸フリー透析)を選択します。

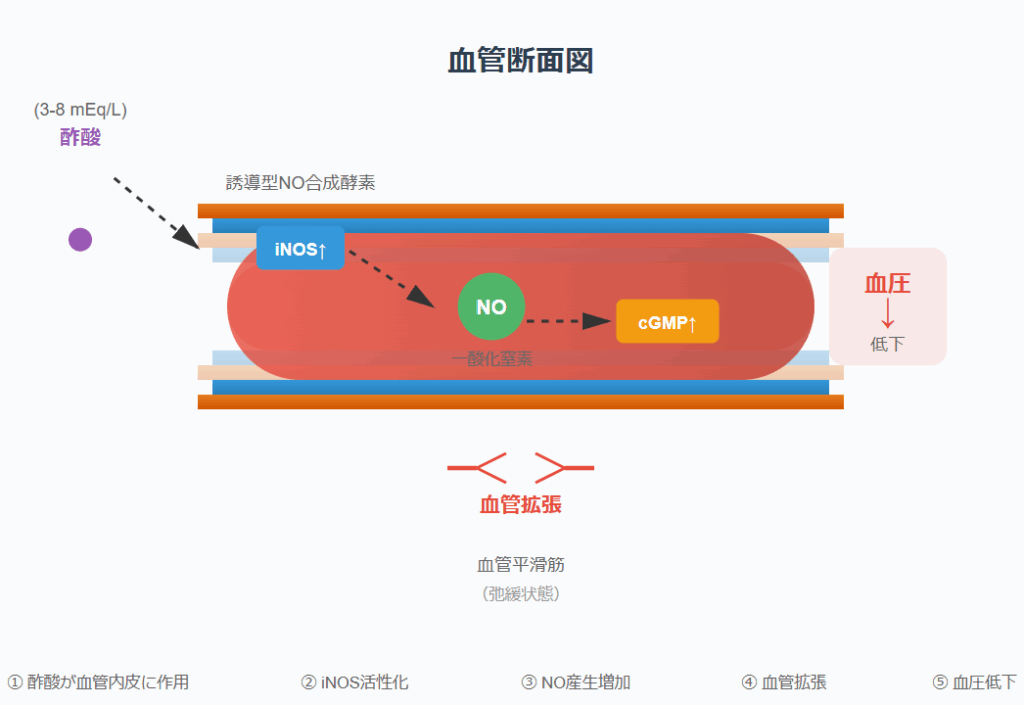

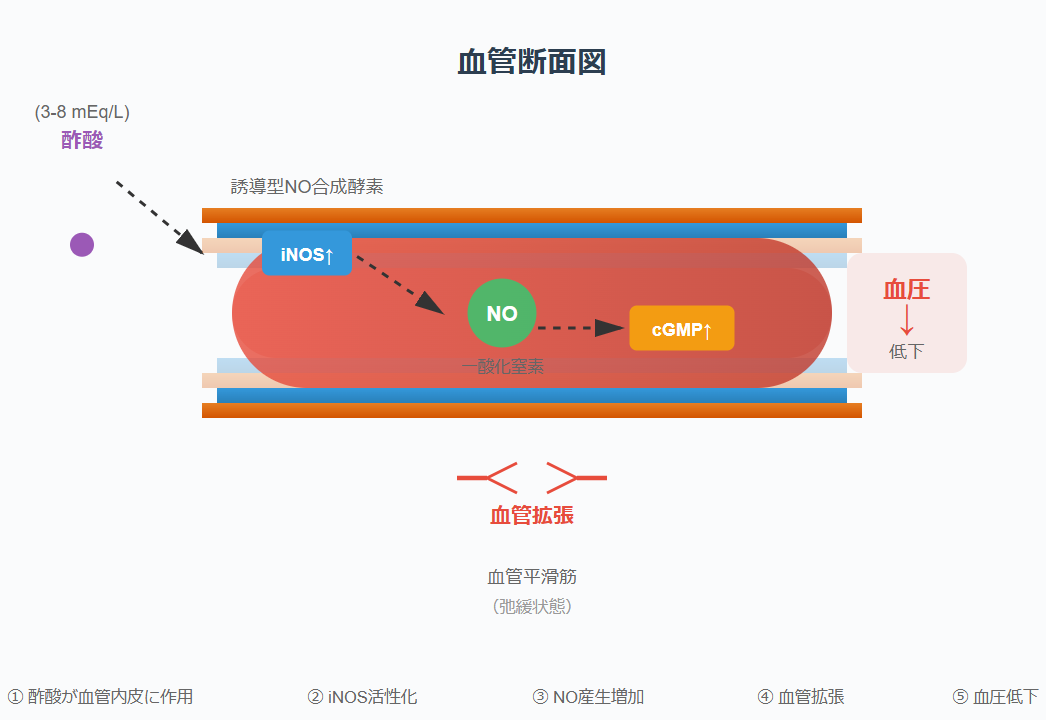

- 機序の中心は、酢酸が内皮で一酸化窒素(NO)産生を高めて末梢血管を拡張させることです。

目次

酢酸不耐症とは?3行でわかる要点

酢酸不耐症は、透析液に含まれる少量の酢酸(3-8mEq/L)に過敏に反応して、透析中〜直後に低血圧や倦怠感などの症状が現れる状態です。

現在の透析患者さんの約0.3%(300人に1人程度)に見られる比較的まれな症状ですが、適切な対処により改善が期待できます。

もし「透析のたびに同じような不調が起きる」という方は、この記事を最後まで読んで、主治医や臨床工学技士に相談する際の参考にしてください。

現在の一般的な透析液と酢酸(なぜ少量入るのか:具体的な理由)

混合の瞬間に起こること(かんたん解説)

透析液はA原液(酸性)とB原液(重炭酸)を装置で希釈・混合して作ります。

重炭酸(HCO3−)とカルシウム/マグネシウム(Ca2+/Mg2+)がアルカリ側で一緒になると、炭酸カルシウム/炭酸マグネシウムが結晶化(沈殿・付着)しやすく、配管や混合部の目詰まり・流量低下、透析液の電解質濃度に影響を与えます。

- 酢酸の役割: A原液を弱酸性に保つため少量の酢酸を入れておくと、混合の瞬間に

HCO3− + H+ ⇄ H2CO3 ⇄ CO2 + H2O

の向きに反応が寄り、炭酸イオン(CO32−)が増えにくい状態になります。その結果、CaCO3などの結晶ができにくい=沈殿・付着を抑えられます。混合後はB原液の重炭酸で最終透析液のpHは中性付近に戻ります。 - どのくらい入っている?: 最終透析液には3〜8 mEq/L(多くは3–4 mEq/L)程度の酢酸が含まれるのが一般的です(製品で幅あり)。

参考文献:Desai N. Basics of base in hemodialysis solution. Semin Dial. 2015/Basile C, et al. The choice of dialysate bicarbonate. Kidney Int. 2016/Villa-Bellosta R, et al. Impact of acetate- or citrate-acidified bicarbonate dialysate. Sci Rep. 2019

歴史の要点(いまの“作り方”に至るまで)

- 1960年代:CO2を使ってpHを調整し沈殿を防ぐ重炭酸透析液も試みられたが、安定な運用が難しい場面がありました。

- 1970年代:酢酸を主体とする透析が主流に。ただし酢酸不耐症の問題が指摘されました。

- 1990年代以降:重炭酸主体+少量の酢酸でpHを安定させる現在の作り方が普及。さらにAFB(酢酸フリー)やクエン酸で酸性化した重炭酸透析液が発売されました

(国内では2007年にクエン酸2 mEq/L配合品が登場)。

参考文献:Desai N. Semin Dial. 2015/Gabutti L, et al. Citrate- vs. acetate-based dialysate. BMC Nephrol. 2009/国内レビュー(クエン酸2 mEq/L配合品の登場年次の記載)

酢酸不耐症とは?

定義と背景

透析液中の酢酸に反応して、透析中〜直後に低血圧や倦怠感・悪心・頭痛、まれに発熱などが繰り返し起こり、酢酸負荷を下げると軽快する臨床像を指します。

1970年代の酢酸主体の時代に多く報告され、現在の「重炭酸主体+少量酢酸」の時代では頻度が大きく低下しています。

参考文献:Novello A, et al. Acetate intolerance during hemodialysis. Clin Nephrol. 1976

現在どのくらい起きる?(発生頻度の目安)

外来透析コホートのデータ

外来透析391名の検討では、透析中に処置を要する低血圧は18.2%でした。そのうち、研究上の基準(症候性低血圧+血漿酢酸≥2 mmol/L)を満たす酢酸不耐症は0.3%でした。血漿酢酸は開始約2時間で定常化し、4時間時点の平均は約1.06 mmol/Lでした。低血圧は糖尿病や体重減少率など複数因子の影響を受け、血中の酢酸との直接相関は乏しいと報告されています。

参考文献:小北克也ほか.重炭酸透析における症候性低血圧症と酢酸不耐症について.透析会誌.2016

酢酸不耐症の症状

代表的な自覚症状と所見

- 低血圧(めまい・冷汗・失神前)

- 倦怠感・悪心・嘔吐・頭痛、(ときに)胸部不快感・筋痙攣

- 発熱のみを繰り返す症例もまれにあり

参考文献:髙木通乃ほか.酢酸不耐症で発熱を認めた1例.透析会誌.2014/Novello A, et al. Clin Nephrol. 1976

機序(なぜ起こるのか)

内皮の一酸化窒素(NO)増加 → 末梢血管拡張

酢酸条件では、血管内皮で誘導型NO合成酵素(iNOS)の活性が高まり、一酸化窒素(NO)産生が増加します。NOは血管平滑筋のcGMP経路を介して弛緩(血管拡張)をもたらし、末梢血管抵抗が低下して血圧低下に結びつきます。

参考文献:Amore A, et al. Acetate intolerance is mediated by enhanced synthesis of nitric oxide by endothelial cells. JASN. 1997/Noris M, et al. Effect of acetate, bicarbonate dialysis, and acetate-free biofiltration on nitric oxide synthesis. AJKD. 1998

代謝負荷・心筋抑制の関与(補助的な視点)

一部の患者さんでは、酢酸の代謝負荷が血行動態の不安定や心筋収縮の低下に加担し得ます。古典的研究では、酢酸条件で心機能が抑制される所見も報告されています。

参考文献:Vinay P, et al. Acetate metabolism and bicarbonate generation during hemodialysis. Kidney Int. 1987

鑑別・診断(臨床)

まず除外すること

- 除水過多・透析温度・食後・降圧薬のタイミング、自律神経障害、心機能低下など一般的な原因

- アレルギー/アナフィラキシー様反応(初回使用・膜/滅菌法変更直後、十分なリンスで軽快、好酸球↑など)

酢酸不耐症を示唆するポイント

- 酢酸を含む条件で症状が再現し、AFB(酢酸フリー透析)やクエン酸で酸性化した重炭酸透析液へ切替で改善する。

- 研究上の一例:症候性低血圧+血漿酢酸≥2 mmol/L。

参考文献:小北克也ほか.透析会誌.2016

対応策(臨床での選択肢)

透析液側の変更

- AFB(Acetate-Free Biofiltration/酢酸フリー透析):酢酸を用いない方式。血行動態の安定化や透析中低血圧の減少が報告されています(効果の程度は患者・施設で異なります)。

- クエン酸で酸性化した重炭酸透析液:凝固抑制や血行動態の安定化が報告されています。

参考文献:Todeschini M, et al. Effect of acetate-free biofiltration on neutrophil activation. AJKD. 2002/Gabutti L, et al. BMC Nephrol. 2009

まとめ

- いまの重炭酸透析液に少量の酢酸が入る理由は、A原液とB原液を混ぜる瞬間の炭酸塩の結晶化(沈殿・付着)を抑え、配管の目詰まりや電解質の濃度が崩れるのを防ぐためです。

- 酢酸不耐症はまれですが、低血圧・倦怠感・頭痛、まれに発熱の鑑別として知っておくと評価が速くなります。

- 疑うときは、一般原因の除外 → AFBやクエン酸で酸性化した重炭酸透析液への切替で反応を確認する流れが実践的です。