ダイアライザ選びは、「中分子(例:β2ミクログロブリン)をどこまで抜くか」と「アルブミンをどれだけ抜かないか」の折り合いです。

- 新区分(I-a/I-b/II-a/II-b S型、積層型)。

- アルブミン漏出が多いほど不利になるというのが一般的な見解です。

- 素材(PS/PES、PMMA、CTA/ATAなど)で性質が違います。

目次

ダイアライザとは?(小分子と中分子の基本)

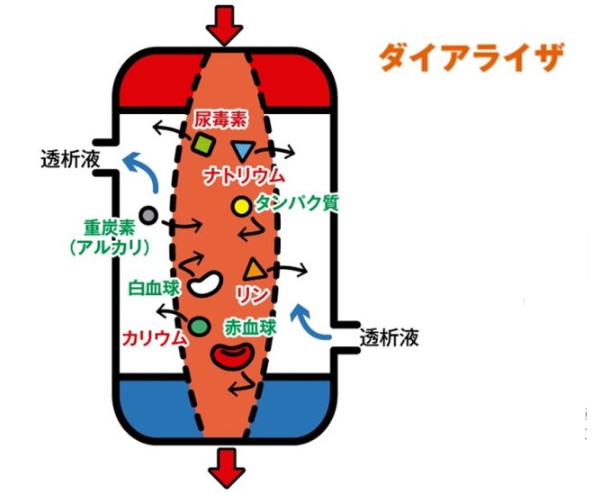

ダイアライザは、細いストローのような中空糸膜の中を血液が流れ、外側を透析液が流れる構造です。

小さい分子(尿素、カリウム、リンなど)は濃度差による拡散で膜を通りやすく、やや大きい分子(β2ミクログロブリンなど)は圧をかけて濾過します。

赤血球や白血球などの大きな分子量のものは膜を通過できません。

参考文献:腎と透析(ダイアライザの基礎と最近の話題) / Clinical Engineering(拡散・濾過の整理)

ダイアライザの構造

ダイアライザの中には、半透膜でできた細いストロー状の透析膜(中空糸)が約1万本束ねられて入っていています。

ストロー1本の単体の構造は、外側に透析液が流れて、ストローの中(内側)には血液が流れています。

このストローには無数の小さな穴(孔)「ポア」が空いていて、血液中に含まれる老廃物や電解質(リンやカリウムなど)などは、水分が通り抜け、透析液側へと移動します。

逆に重炭酸イオンなどは補充されます。

ダイアライザの役割

ダイアライザを介して以下のようなことが行われています。

- 老廃物を取り除く

- 電解質を調節する

- 余分な水分を取り除く(除水)

- 血液のpH調節(弱アルカリ性になるように)

ダイアライザの機能分類

ダイアライザの機能分類では、以下の3つに分けられます。

- 通常型(Ⅰa型・Ⅰb型・Ⅱa型・Ⅱb型 )

- S型(PMMA膜・EVAL膜)

- 特定積層型(AN69膜)

参考文献:日本透析医学会 機能分類(2023) / 腎と透析(新区分の解説)

通常型(Ⅰa型・Ⅰb型・Ⅱa型・Ⅱb型 )

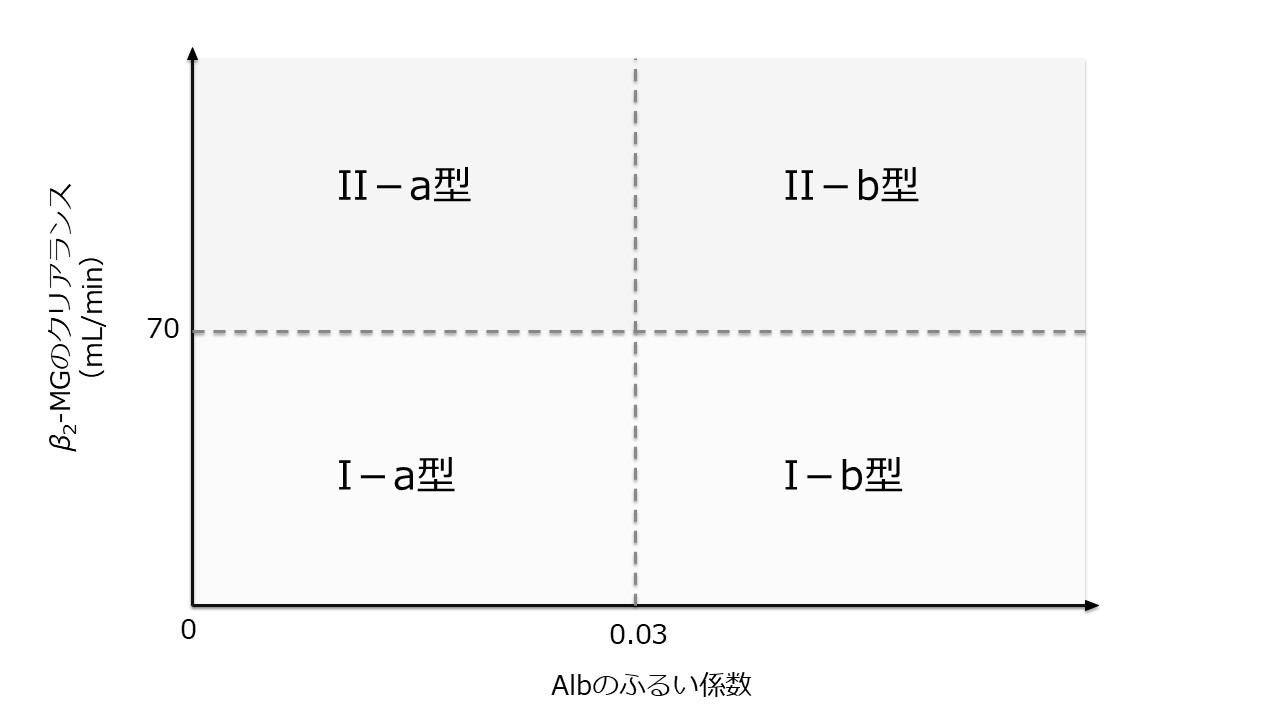

通常型の4種では、Ⅰa型・Ⅰb型・Ⅱa型・Ⅱb型に分けられます。

- Ⅰ型とⅡ型の境界線:β2-MGのクリアランスが70ml/min

- a型とb型の境界線:アルブミンのふるい係数が0.03

係数が1に近ければ通りやすく、0は全く通らないという意味です。

S型

新たに設けられたS型の定義は以下の通りです。

生体適合性に優れる、吸着によって溶質除去ができる、抗炎症性、抗酸化性を有すること。

つまり、生体適合性が良くて、炎症や酸化反応というものを促進させない、

そして、吸着で物質が除去する機能がある膜をS型といいます。

PMMA膜が該当します。

PMMA膜は吸着によってβ2-MGと炎症性サイトカインを除去します。

特定積層型

特定積層型はAN69膜のことで、中空糸型ではなく、積層型です。

積層型は陰性荷電を有しているため、様々な特徴があります。

- 炎症性サイトカインの吸着

- 優れた生体適合性

- 下肢循環の改善

- アルブミンやアミノ酸の損失がかなり少ない

このような特徴があります。

ダイアライザの素材の違いと「こういう場面で選ぶ」

PS/PES(ポリスルホン/ポリエーテルスルホン)

- 性質:現在の主流の膜素材です。親水化剤(例:PVP)を含みます。

- こういう場面:非常に使いやすい膜です。アルブミン低下が続くなら、Ⅰa型を選択します。

参考文献:Clinical Engineering(膜設計と適合性の解説) / 臨牀透析(PS/PESの整理)

PMMA(ポリメチルメタクリレート)

- 性質:吸着に強みをもつ膜です。小分子栄養素のロスが少ないとする報告があり、高齢者や栄養低下を避けたい症例で有利です。掻痒や炎症関連の訴えに対して選ばれることもあります。

- こういう場面:掻痒・炎症が目立つ、栄養を保ちたい、高齢で負担を増やしたくないといったケースで検討します。

参考文献:Renal Replacement Therapy(PMMAと症状の報告) / 臨牀透析(PMMAの特性)

CTA/ATA(改良セルロース系)

- 性質:セルロース由来で、化学修飾などにより補体活性化や血小板付着が抑えられています。

- こういう場面:アルブミンを極力落としたくない、補体や血小板反応に配慮したい、HDFでアルブミン低下が続くなどのときに選択します。

参考文献:Clinical Engineering(補体・血小板と膜の解説) / 腎と透析(改良セルロースの概説)

PAN(ポリアクリロニトリル)

- 性質:生体適合性は高い一方で陰性荷電が強いため、使用時には注意が必要とされます(併用薬・既往症の確認を含む)。

- こういう場面:施設の経験と禁忌を踏まえて検討。初回〜数回は血圧・咳嗽・発疹・回路圧・SpO2などを丁寧に観察します。

参考文献:臨牀透析(PANの留意点)

(参考)積層型

- 性質:メーカー独自の積層構造で、アルブミン保持や生体適合性を重視した膜です。

- こういう場面:Alb低下や食思不振が続く、炎症所見は落ち着いており栄養を優先したい、といった症例で使用します。

参考文献: 腎と透析(積層型の位置づけ)

導入期〜安定期:処方と「頭打ち」の考え方

導入直後は不均衡症候群の予防を最優先し、一般に短時間・低い血流量(QB)から始めます。

反応を見ながら段階的に延長・増量します(例:QB100/3時間 → 150/3時間 → 200/4時間)。

参考文献:臨牀透析(導入処方の段階化) / 腎と透析(KoAと分子サイズの解説)

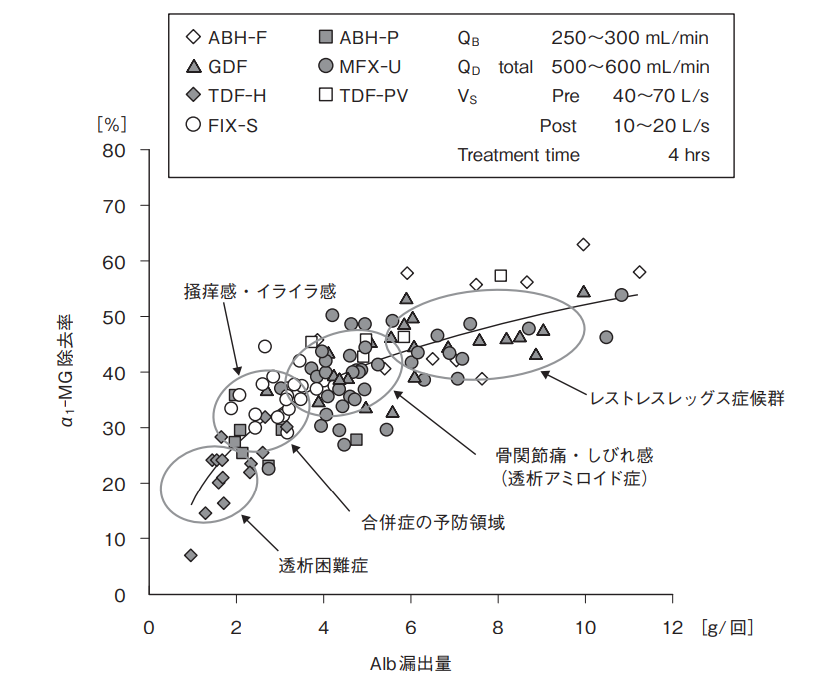

アルブミン漏出とα1-ミクログロブリン

アルブミン漏出量が多い群は生命予後で不利という報告があります。

II-b型やS型のダイアライザを使用する場合は、アルブミン・体重・食欲・掻痒などの変化を必ず併せて見て、「必要十分」で止めるようにします。

α1-ミクログロブリン(α1-MG)除去率は中分子評価の補助指標です。

β2ミクログロブリンだけでなく、α1-MGの除去とアルブミン漏出量のバランスを考慮して、患者ごとにダイアライザを選択します。

参考文献:Renal Replacement Therapy(α1-MG指標) / 腎と透析(EALと予後の検討)

患者像で選ぶ:具体的な進め方

① 掻痒・炎症が目立つ場合

PMMAなど吸着の性質を活かせる膜を検討します。

② 栄養が不安(アルブミンを透析で抜きたくない)

Ⅰa型のダイアライザやS型、積層型のダイアライザを選択します。

③ 長期透析でβ2ミクログロブリンが高い/骨関節症状がある

Ⅱb型のダイアライザやオンラインHDFを選択します。

参考文献:腎と透析(素材別・位置づけの総説) / Renal Replacement Therapy(症状との関連報告)

よくある質問(FAQ)

Q1:II-bやSでアルブミン漏出が心配です。どこまで許容しますか?

A:アルブミン漏出量が多い群は予後が不利という報告があります。Alb低下・体重減少・食思低下・掻痒の悪化があれば、II-b→II-aに変更します。

Q2:PMMAはどんなときに使いますか?

A:掻痒や炎症が目立つ、栄養低下を避けたいといった症例で検討します。

Q5:導入直後はどう始めますか?

A:安全重視で短時間・低QBから開始し、数回で段階的に延長・増量します(例:QB100/3時間→150/3時間→200/4時間)。

参考文献:腎と透析(EAL・位置づけの解説) / Clinical Engineering(導入時の考え方)

まとめ

- 考え方はシンプル。ダイアライザは β2ミクログロブリンのクリアランス × アルブミンSC の二軸+αです(I-a/I-b/II-a/II-b、S型、積層型)。

- 狙いどころを決める。「中分子をどこまで下げたいか」と「アルブミンをどれだけ抜かないか」の折り合いを先に決めてから、膜を選びます。

- 素材の使い分け。

- PS/PES:まずここから。数値と“使い心地”のバランスが取りやすい。Albが下がるなら左側(a型)へ戻すのが基本。

- PMMA:吸着を活かして掻痒・炎症が目立つ症例や、栄養を保ちたいときに候補。

- CTA/ATA:アルブミンを極力落としたくない、補体・血小板反応に配慮したい場面で選びやすい。

- 導入〜安定化のコツ。短時間・低QBで安全に開始→段階的に延長・増量。

- 迷ったら原点に。「いまの目的は 中分子を下げる か、それとも アルブミンを抜かないか」。この一行です。