こんにちは、臨床工学技士の秋元です。

小児集中治療室や心臓手術の術後患者さんなどで主に使用されているアイノフローですが、人工呼吸器と比べてなかなか使用頻度が少ないです。そこで今回は、新人の看護師さんなどに対して、アイノフローとはなんなのかについてわかりやすく解説したいと思います。

吸入用一酸化窒素、アイノフローは、2010年1月に「新生児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全の改善」に対する保険適応を、2015年10月に「心臓手術の周術期における肺高血圧の改善」に対する保険適応を取得し肺血管拡張剤です。

目次

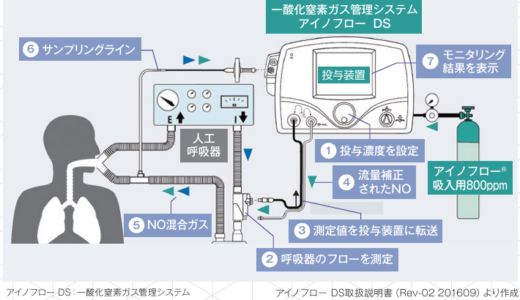

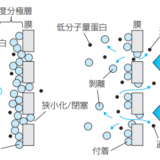

アイノフローDSによる投与に仕組み

引用:一酸化窒素(NO)吸入療法の手引き,マリンクロットファーマ株式会社

アイノフロー投与の流れは以下のとおりです。

- アイノフローDS本体にて投与濃度を設定する。

- インジェクターモジュールで呼吸器のフローが測定される。

- IMケーブルを介して呼吸器のフローの測定値をアイノフローDS本体へ転送する。

- NOチューブによってNOを呼吸器の回路へ投与する。

- 吸気側回路にNO混合ガスが送られる。

- フィルター一体型サンプルラインでNOの実測値を測定する。

- アイノフローDSに実測値が表示される。

インジェクターモジュール内部のフローセンサで測定した情報を、アイノフローDS本体内部にある投与CPUへ伝達するためのケーブルです。

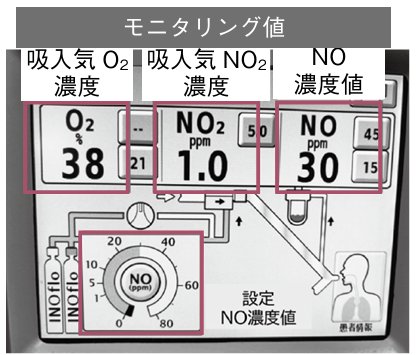

フィルター一体型サンプルラインを介して、人工呼吸器回路内のガスを320mL/minの速さでサンプリングし、実際のNO、NO2、O2濃度を測定しています。

アイノフローDS

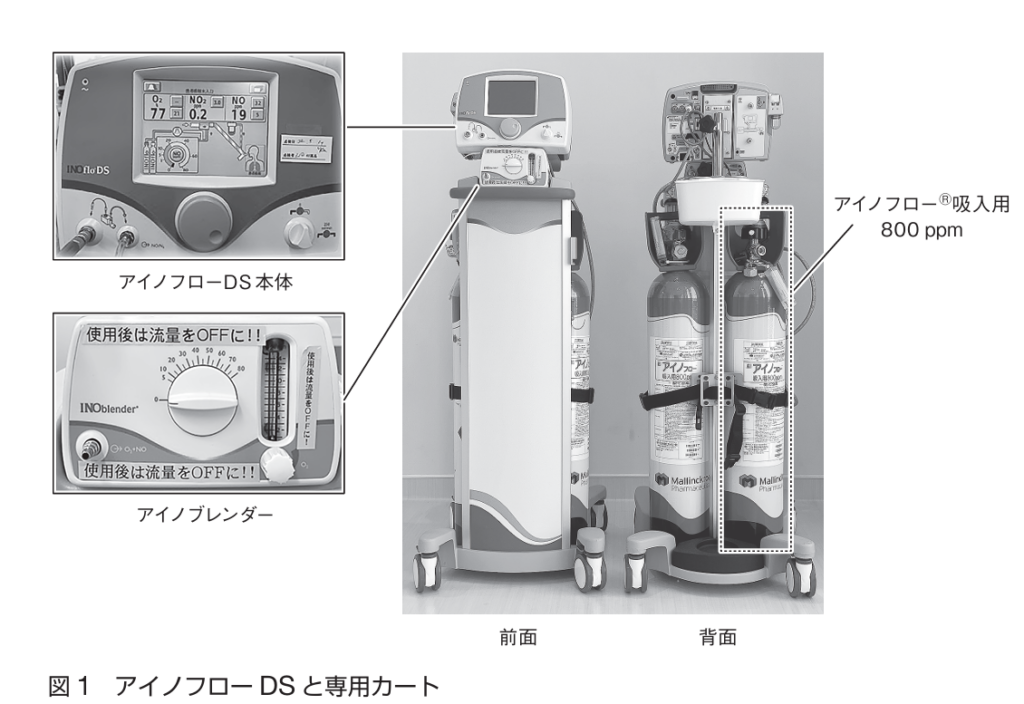

引用:神崎,iNO療法に用いられる医療機器,Clinical Engineering VOL.33 NO.11 2022

アイノフローは、一酸化窒素吸入療法で使用されている一酸化窒素ガス管理システムです。

2025年5月現在、日本で保険ん診療として使用可能な吸入NO薬はアイノフローのみです。

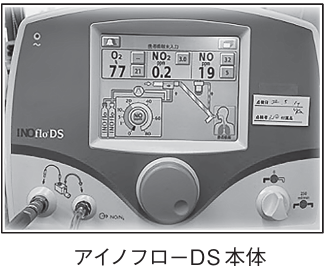

アイノフローDS本体

一酸化窒素ガス管理システム「アイノフローDS」は、「アイノフロー®吸入用800ppm」を投与するための装置です。

接続した人工呼吸器の流量に合わせてNO投与量を調整し、ユーザーが設定した一定濃度のNOを患者さんの吸気ラインに供給します。

また、吸気ガス中のNO、NO2、O2濃度を連続的にモニタリングし、アラーム機能も内臓しています。

アイノフローDSの使用開始前

アイノフローDSの使用開始前は、接続や内部校正などの「使用前点検」を行う必要があります。この「使用前点検」は5~10分程度で終わります。

「使用前点検」が終わったら、インジェクターモジュールとサンプルT字管を呼吸器回路に組み込みます。

インジェクターモジュールで呼吸器のフローを測定し、そのデータにもとづいてアイノフローDS内部のCPUがNOガス投与量を自己調整して、インジェクターモジュールから800ppmのNOを呼吸器回路内に投与します。

サンプルT字管に接続したサンプルラインからは、吸気流の一部がアイノフローDS本体に取り込まれ、吸気の酸素濃度、二酸化窒素(NO2)濃度、NO濃度を測定し、アイノフローDSのモニターに表示します。

投与方法

心臓手術の周術期で使用する場合、小児であれば10ppmで吸入を開始し、20ppmまで増量することが可能です。成人では20ppmで吸入を開始し、40ppmまで増量することができます。

なお、投与開始5~20分で肺動脈圧の低下および酸素化の改善がみられるが、この用量で十分な効果が得られない場合は、投与後10分間以上あけて、増量します。

というわけで、アイノフローとはなんなのかについてわかりやすく解説させていただきました。少しでも参考になれば幸いです。

<注意事項> 本ブログに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、掲載された情報に基づく判断については利用者の責任のもとに行うこととし、本ブログの管理人は一切責任を負わないものとします。 本ブログは、予告なしに内容が変わる(変更・削除等)ことがあります。