結論はシンプルです。

血漿交換=病因物質を除去する、透析=尿毒素を除去し、余分な水分を除水します。

このページでは、まず“何を除去するのか”を軸に目的を整理し、つづいて仕組み(やさしく)/適応の代表/所要時間・回数/リスクと注意点をまとめます。

目次

血漿交換と透析の違いをひとことで

血漿交換(PE)は“病因物質を除去する治療”、透析(HD/PD)は“老廃物と余分な水分を除去する治療”です。

血漿交換は自己抗体や免疫複合体など大きい/タンパク結合の強い物質を血漿ごと入れ替えて下げます。

透析(HD/PD)は尿素・K・水分など小~中分子と体液量を拡散+限外濾過で除去します。

目的が違う=使いどころが違う、が最重要ポイントです。

血漿交換(TPE/PE)の定義

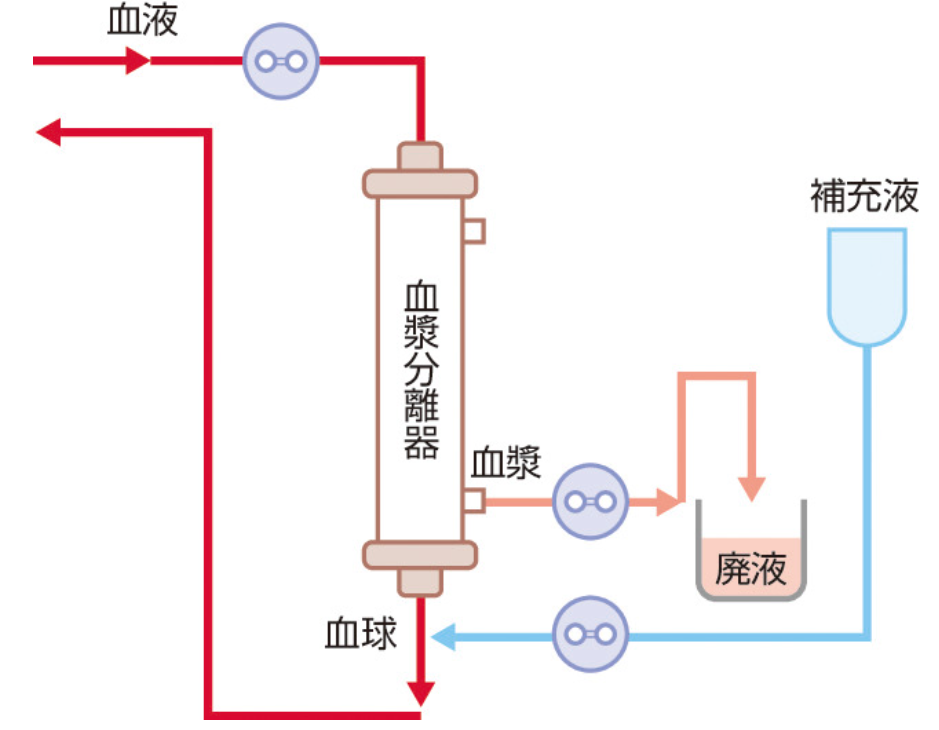

体外循環で血球と血漿を分離し、患者の血漿を除去して、同量の置換液(5%アルブミンやFFP)で置き換え、血球成分とともに返血する治療です。

遠心または膜分離で実施され、目的は血漿中の病因物質(自己抗体・免疫複合体・一部薬物など)を短時間で低下させることにあります。国立バイオテクノロジー情報センター+1

単純血漿交換の目的

血漿中の“病因物質”をすばやく下げる

TPEは血漿そのものと可溶性成分を除去し、置換液で入れ替える治療です。自己抗体・免疫複合体・異常タンパク(パラプロテイン)など、血漿側にある有害物質の濃度を短時間で低下させることが主目的です。AJKD

置換液にFFPを使う場合:不足因子を補う

置換液として新鮮凍結血漿(FFP)を用いれば、欠乏している血漿因子を同時に補充できます。代表例がTTPで、血漿交換は抗ADAMTS13自己抗体の除去+ADAMTS13補充という二重の目的があります。AJKD

維持透析の目的

-

恒常性の維持:尿毒素(尿素・クレアチニン 等)を除去し、余剰水分を除水。

-

電解質・酸塩基の安定化:K・Na・H⁺を適正化して、不整脈や意識障害を予防。

-

症状と合併症の予防:むくみ・息切れ・倦怠感の軽減、肺水腫・心膜炎などの重篤合併症を回避。

-

生活の維持:腎代替療法として、食事・内服・活動を“続けられる範囲に戻す(HDは週3回が標準、PDは毎日)。

-

橋渡し/長期管理:腎移植までの橋渡し、あるいは長期の標準治療として。

ひとことで:腎臓の代わりに“老廃物・水・電解質”を整え、生命と日常を守るための治療です。

血漿交換と透析の目的の違い

血漿交換:自己抗体・免疫複合体など「病因物質」を下げる

狙いは原因そのものの迅速な低下です。

自己抗体(IgG ≒150 kDa)や免疫複合体など大分子量の物質をターゲットに除去します。

方法は「血漿を分離して置換(FFP/アルブミン)」で、短期間に病勢を下げて臓器障害の進行を止めるのが目的です。

使いどころは、抗GBM腎炎や重症自己免疫・神経疾患、TTP/劇症肝炎の一部など、病因物質を速やかに下げる必要がある場面。多くは連日〜隔日で数回実施します。

透析:尿毒素・余剰水分をコントロールする腎代替療法

狙いは“恒常性の維持です”。

尿素(60 Da)、クレアチニン(113 Da)、カリウム、リン、H⁺などの小〜中分子と体液量を、拡散+限外濾過(HD/HDF)や腹膜透過(PD)で持続的にコントロールします。

目的は腎機能の代替=日常生活を成り立たせること。自己抗体など大分子・強結合物質は基本的に対象外です。

使いどころは、CKD G5の維持治療、AKIの一部、緊急の高K血症・容量過多・尿毒症是正など。反復・継続が前提(例:HDは3–5時間×週3回、PDは毎日)。

仕組みの違い(やさしく)

血漿交換の方式:PE / DFPP / (置換液の考え方)

共通の流れは「血液を回路に取り出す → 血漿(液体成分)を処理 → 返血」。

抗凝固は主にヘパリンかメシル酸ナファモスタットを用います。

ポイントはどれだけ選択的に病因物質だけを除去できるか”と、“置換液をどの程度使うか”です。

-

PE(Plasma Exchange:血漿交換)

血球と血漿を分け、血漿を捨てて置換液で補う方式。選択性はなし(非選択的)なので、病因物質と一緒にアルブミンや凝固因子も失われるのが前提。-

置換液:FFP(凝固因子も補える/アレルギー・感染リスクに注意)、アルブミン(容量負荷や感染リスクを抑えられるが凝固因子は補えない)。

-

ねらい:短時間で“原因そのもの”を下げる。

-

-

DFPP(Double Filtration Plasma Apheresis:二重濾過)

1段目で血漿を分離 → 2段目で分子サイズに応じて選択的に除去。設計上、アルブミンは通しやすく、標的(免疫複合体・大分子量物質など)を除去しやすいです。-

置換液:少量で済む(一部は患者さんに戻せるため)。アルブミンの消費を抑えられるのが利点。

-

ねらい:選択性を上げて“もったいない喪失”を減らします。

-

透析の原理:拡散と限外濾過(HD/PDの基本)

透析は拡散(溶質)と限外濾過=UF(除水)の組み合わせで、小〜中分子と体液量をコントロールします。

-

拡散(Diffusion)

濃い→薄いへ自然に広がる力。尿素・K・Crなど小分子が得意。膜の両側に濃度差を作るのがコツ。 -

限外濾過(Ultrafiltration, UF)

圧(膜圧差)をかけて水分と一部溶質を“押し出す”。**体液量の調整(除水)**が目的。 -

血液透析(HD)

人工膜の片側に血液、反対側に透析液を流し、拡散+UFで小分子と水をコントロール。

(※HDFはここでは割愛します) -

腹膜透析(PD)

腹膜を膜として利用。透析液を腹腔に貯留→排液を繰り返す。拡散で溶質を下げ、浸透圧差で水を引く(グルコース濃度で除水量を調整)。

適応と使い分け(代表例)

血漿交換が向く病気の例(自己免疫・神経/腎・一部肝胆膵)

-

自己免疫・腎:抗GBM腎炎、重症のANCA関連血管炎など。

-

神経:ギラン・バレー症候群、重症筋無力症クリーゼ、NMOSDの急性期 など

-

血液:TTP(血栓性血小板減少性紫斑病)

透析が必要な場面の例(慢性腎不全・一部急性腎障害など)

老廃物と余分な体液を除水して、腎臓の一部の機能を補うための治療です。

-

慢性腎不全(CKD G5):維持血液透析(HD/HDF)や腹膜透析(PD)で恒常性を長期的に維持

-

急性腎障害(AKI):高K血症、肺水腫/容量過多、重度アシドーシス、尿毒症症状(意識障害・心膜炎など)があれば緊急導入(CHDFを含む)

-

薬物中毒:一部の小分子・低蛋白結合の薬物/毒物で血液浄化の適応

どちらも使うことがある:併用の考え方

-

単純血漿交換と透析の併用

-

狙い:治療時間の短縮やベッド回転の都合

-

留意:回路管理・抗凝固設計が複雑。施設の経験と安全管理が前提

-

-

代表的な併用例:腎不全を合併した自己免疫疾患(例:ANCA関連血管炎でPE+HD)、肝不全でのPE+CHDF など

所要時間・回数・準備の違い

1回にかかる時間の目安(PEとHDのざっくり比較)

-

血漿交換(PE/DFPP):約2–3時間(前後処置・置換液準備を含めて3–4時間枠を想定)。

-

FFP使用時は解凍・血液型照合の分だけ前準備に時間が必要。

-

-

血液透析(HD/HDF):3–5時間が一般的(維持HDは週3回が標準)。

-

腹膜透析(PD):1回ではなく毎日・反復(在宅で持続的に行うため“時間”の概念がHD/PEと異なる)。

回数・コース設計の考え方(連日~隔日、維持の違い)

-

血漿交換(PE/DFPP):短期集中の“コース治療”。

-

代表的には連日〜隔日で3–7回をひとかたまりに設計(病勢・標的に応じて追加)。

-

TTPなど一部は連日で回数を重ね、所見(血小板、LDHなど)で終了条件を判断。

-

-

透析(HD/PD):基本は“維持治療”。

-

維持HD…週3回が標準。急性期(高K/溢水)では連日透析も。

-

PD…毎日が基本。夜間APDなどで生活リズムに合わせる。

-

入院/外来と血管アクセス(短期カテ・シャントの違い)

-

入院/外来の目安

-

血漿交換:基本は入院(FFP準備、アレルギー対策、電解質管理)。

-

維持HD/PD:多くは外来/在宅。急性期(AKIや合併症悪化)は入院で管理。

-

-

血管アクセス

-

PE/DFPP:短期留置カテーテル(ダブルルーメン)が基本。既存にAVF/AVGがあれば使用可。

-

HD/HDF:AVFが第一選択。その他、AVG、短期留置カテーテル、長期留置カテーテル。

-

PD:腹膜カテーテルを外科的に留置。

-

リスクと注意点の違い

血漿交換で気をつけること(出血・低Ca・アレルギー・感染)

-

出血・凝固障害

PEは非選択的に凝固因子も落とす(特にアルブミン置換時)。フィブリノゲン・PT-INRを経時で確認し、フィブリノゲンの低下が著しい/出血傾向ならFFP併用を検討します。ammtac.org -

低Ca(クエン酸)

FFP使用時はクエン酸がイオン化Caをキレート。口周囲のしびれ、悪心、痙攣、QT延長に注意。持続Ca補充の予防投与。ajkd.org -

アレルギー/輸血関連事象

FFPでは蕁麻疹〜アナフィラキシー、TRALI/TACOなど。アルブミン置換ではあれりぎーがでることはほとんどありません。ただし凝固因子は補えません。ajkd.org -

しびれ等の軽微な有害事象

指先のしびれ(低Ca関連)などは比較的よくあります。PMC -

感染(カテ関連)

カテーテルを用いるためカテ関連血流感染(CRBSI)に注意。無菌操作・クロルヘキシジン被覆ドレッシング等、標準的予防策を徹底。疾病管理予防センター+1

透析で気をつけること(血圧低下・痙攣・アクセストラブル など)

-

透析低血圧(IDH)

最頻の合併症。定義により頻度は約10〜40%と幅があり、糖尿病・過剰除水・低Albなどがリスク。除水速度の是正、DWの適正化、昇圧剤、透析液温度の低下などで予防します。PMC+2Karger Publishers+2 -

痙攣/透析不均衡症候群(DDS)

導入期や前回透析から間隔が空いた時に頭痛・嘔気〜まれに痙攣。ゆっくり導入・短時間低効率が基本。国立バイオテクノロジー情報センター -

アクセストラブル

AVF/AVGの穿刺失敗、静脈側狭窄、血栓、出血、感染、カテ使用時はCRBSIリスク。定期的な血流量・静脈圧・スリル評価、穿刺技術の標準化を。国立バイオテクノロジー情報センター -

筋痙攣・不整脈

急速な体液/電解質変動で起こりえます。国立バイオテクノロジー情報センター

よくある質問(FAQ)

透析で自己抗体は下がりますか?

透析で自己抗体は除去できないので、自己抗体は下がりません。

血漿交換のあとに透析を行うのはなぜ?

血漿交換の後ではなく、血漿交換と透析を同時に行います。

メリットとしては、透析液にCaが含まれている為、血漿交換でFFP置換をする場合、低Caの補正が不要となります。

まとめ

一言で:血漿交換=病因物質を除去する/透析=尿毒素を除去し、余分な水分を除水する。目的が違うので、使いどころも変わります。

血漿交換の定義と目的

-

定義:体外で血球と血漿を分離し、患者の血漿を除去して、同量の置換液(アルブミン/FFP)で置換して返血する治療。

-

目的:自己抗体・免疫複合体・異常タンパクなど、血漿中の病因物質を除去すること。必要に応じて不足因子を補う(例:FFPで凝固因子)。

現場メモ:“原因(病因物質)を除去するかどうか”が血漿交換の出番。

透析(維持透析を含む)の目的

-

尿毒素の除去と電解質・酸塩基の是正。

-

余分な水分を除水することで、浮腫・呼吸苦・心負荷を抑える。

現場メモ:“恒常性の維持”+“余剰水分の除水”が透析の軸。

仕組み(やさしく)

-

血漿交換:血漿を分けて捨てる → 置換液で補う(PE/DFPP)。

-

透析:膜を介して拡散で小分子を除去、限外濾過で余分な水分を除水(HD//PD)。

所要時間・回数(ざっくり)

-

血漿交換:1回2–3時間、連日〜隔日×数回のコースが一般的。

-

維持透析:3–5時間×週3回(HD)/PDは毎日。

リスク(ポイントのみ)

-

血漿交換:出血(凝固因子低下)、低Ca(クエン酸)、アレルギー、感染(カテ関連)。

-

透析:透析低血圧、感染、アクセストラブル、アレルギー。

<注意事項> 本ブログに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、掲載された情報に基づく判断については利用者の責任のもとに行うこととし、本ブログの管理人は一切責任を負わないものとします。 本ブログは、予告なしに内容が変わる(変更・削除等)ことがあります。