- 違い:人工鼻は「呼気の熱と水分をためて次の吸気に戻す」。加温加湿器は「水を温めて湿ったガスを作り、回路で温度・湿度を保って口元まで届ける」。

- 使い分け:短期・分泌物少・リークなしなら人工鼻。小児/低い一回換気量、分泌物が多い、長期管理、リークが大きいときは加温加湿器を基本とする。

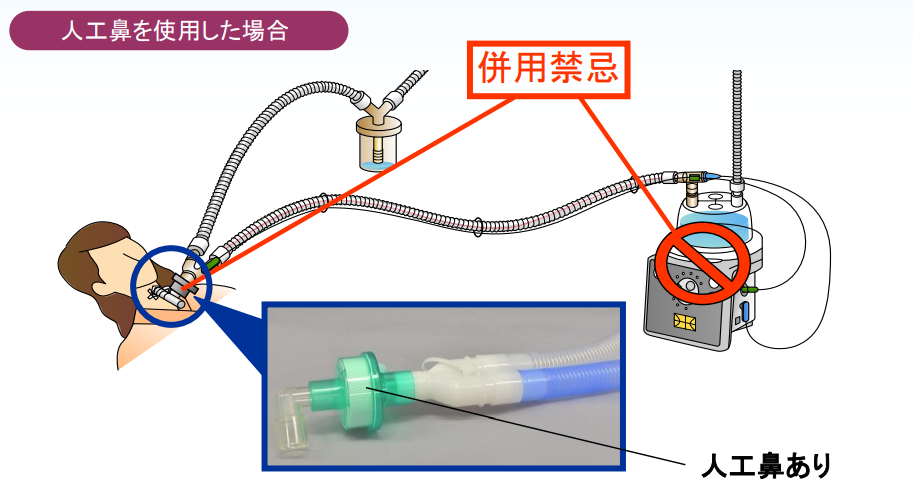

- 禁忌:人工鼻と加温加湿器の併用はしない。吸入療法(ネブライザー)時は人工鼻を外す。

- 交換:人工鼻は原則24〜48時間。汚染・抵抗上昇・目詰まり兆候は即交換。製品の取扱説明書(IFU)を最優先。

| 症例条件 | 推奨 | 理由(1行) |

|---|---|---|

| 成人・短期・分泌物少・リークなし | 人工鼻 | 装置管理が簡便/必要湿度を満たしやすい |

| 小児・低VT・リーク大 | 加温加湿器 | 人工鼻は加湿低下・死腔不利になりやすい |

| 分泌物が多い/気道出血 | 加温加湿器 | 人工鼻は目詰まり→抵抗↑・閉塞リスク |

| 高い分時換気量 | 加温加湿器 | 人工鼻では熱・水分交換が追いつきにくい |

| 吸入療法(ネブライザー)実施 | 人工鼻は外す | 粒子捕集→薬剤到達低下&目詰まり |

目次

最初に結論(使い分け・禁忌・交換)

ざっくり比較

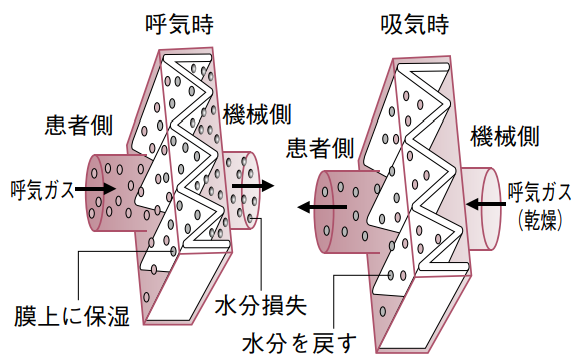

人工鼻は、患者さんの呼気に含まれる熱と水分をいったん内部にため、次の吸気で戻します。

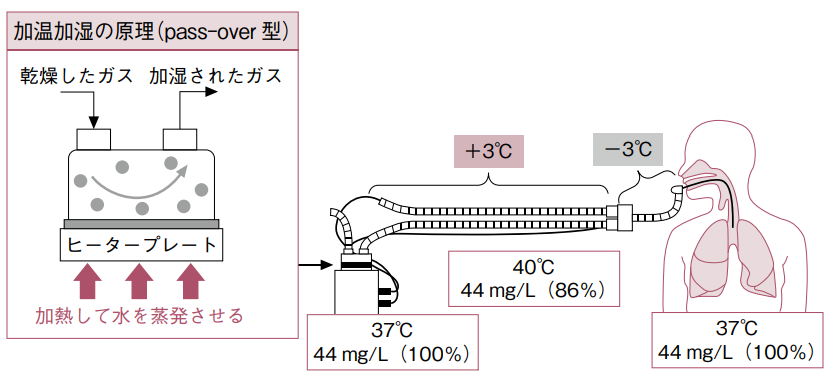

加温加湿器は、専用チャンバで水を温めて水蒸気を発生させ、回路の制御で冷えを抑えながら口元まで湿ったガスを届けます。

併用しない/吸入療法時は外す

両者の併用は人工鼻の過湿・閉塞→換気不良につながるため禁止。また、吸入療法(ネブライザー)中は人工鼻を外してから行います。

交換の基本

人工鼻は多くの製品で24〜48時間の交換推奨。汚染・分泌物付着・抵抗上昇・臭気・目詰まりがあればただちに交換します。

参考文献:

医療安全情報:人工鼻と加温加湿器の併用禁止(PMDA)/

加温加湿デバイスのトラブルと対策(2022)/

加湿の基礎と人工鼻の特性(2018)

人工鼻の原理(どんな仕組み?どこに付ける?)

呼気の熱と水分をためて、次の吸気に戻す

人工鼻の内部素材(繊維・紙・スポンジ等)が呼気の熱と水分を捕まえて保持し、次の吸気に戻します。

取り付け位置はYピースと気管チューブの間です。

加湿の目安(生理的ゴールは44 mg/L)

人工鼻の吸気絶対湿度はおおむね27〜35 mg/Lです。

生理的には口元37℃・相対湿度100%で44 mg/Lのため、やや加湿不足です。

参考文献:

人工鼻の原理と種類(2016)/

加温加湿の必要性と目標(2022)/

人工鼻の加湿量の実測と限界(2018)

人工鼻の使用上の注意(現場チェック)

抵抗と死腔を意識する

- 気流抵抗:人工鼻は水分を含むほど抵抗が上がりやすく、PpeakやΔPの上昇、呼吸仕事量の増加につながります。抵抗上昇は人工鼻内の水分・分泌物貯留による通気断面の狭小化が主因です。

- 機械的死腔:人工鼻の容積ぶんだけ“新鮮ガスと入れ替わらない空間”が増え、特に一回換気量が小さいと相対的な死腔割合が大きくなりPaCO2が上がりやすくなります。

目詰まり・閉塞の早期発見

- 分泌物や過度の水分で目詰まり→閉塞が起こると、換気量低下・二酸化炭素貯留→酸素化悪化につながります。圧アラーム、CO2波形の平坦化や振幅低下、SpO2低下、外観汚染は早期交換のサインです。

- 吸入療法(ネブライザー)は粒子が人工鼻で捕集され薬剤が届きにくくなるうえ、人工鼻の目詰まりを招きます。投与中は外す→投与→再装着が原則です。

リークに弱い

小児やカフなしでリークが大きいと、呼気の熱・水分が人工鼻へ十分戻らず、吸気絶対湿度が30 mg/L未満へ低下しやすくなります。加湿不足は分泌物の粘稠化→閉塞リスク増大に直結します。

参考文献:

人工鼻の抵抗・死腔(2018)/

人工鼻とフィルタの特徴(2021)/

リークで加湿が低下(Chikata 2012, Respir Care)

人工鼻を避けるべき場面(切り替えの判断)

- 分泌物が多い・気道出血:短時間で目詰まり・閉塞を招き、換気不良や高二酸化炭素血症を起こしやすい。

- 大きなリーク:呼気の熱・水分が人工鼻に戻らず加湿量が不足しやすい。

- 分時換気量が大きい:高流量では人工鼻内での熱・水分交換が追いつかず、加湿不足・抵抗上昇が目立ちます。

- 低い一回換気量:人工鼻の死腔が相対的に大きくなりPaCO2が上がりやすい。

- 吸入療法を行う時:投与中は人工鼻を外す(薬剤デリバリー低下と目詰まり予防)。

参考文献:

人工鼻の禁忌・適正評価(2016)/

小児・リーク時の加湿低下(Chikata 2012)/

死腔低減でPaCO2改善(Lipes 2012)

吸入療法(ネブライザー)と人工鼻

原則:投与中は人工鼻を外す(理由)

人工鼻はエアロゾル粒子を捕集・吸着するため、薬剤の肺到達が大幅に低下します。さらに、粒子付着で人工鼻が早く目詰まりし、抵抗上昇や換気不良の原因になります。だからこそ、投与中は外して終了後に再装着します。

参考文献:

吸入療法と人工鼻の併用禁忌(2021)/

重症患者の吸入療法コンセンサス(2023)/

人工鼻で吸入薬が低下(Ari 2018)

加温加湿器(「水を温めて湿ったガスを届ける」方式)

加温加湿器は,貯水槽の水面から水を蒸発させるタイプ(pass‒over 型)が多く使用されています。

回路で冷えを抑える仕組み(なぜ結露しにくい?)

加温加湿器は、ヒータプレート+加湿チャンバ+温度プローブ+ヒータワイヤ付き回路を組み合わせ、次の考え方で「回路内の冷え(=結露)」を抑えます。

- 二重センサーで見張る:チャンバ出口と患者口元付近の2点温度プローブで実測し、ヒータプレート出力と回路内ヒータワイヤを自動制御(サーボ制御)。目標は口元で37℃・相対湿度100%(絶対湿度33〜44 mg/L)に近づけること。

- 露点(結露温度)を下回らせない:37℃・相対湿度100%のガスは露点=37℃。回路どこかの温度が下がると余剰水分が結露します。ヒータワイヤで回路内温度を露点よりわずかに高く維持し、結露を抑えます(断熱スリーブ付き回路はさらに有利)。

- 温度勾配で最終到達点を合わせる:概ね回路内は露点超え、口元で体温相当になるよう制御(例:チャンバ側は高め、口元37℃に収束)。

- 結露を減らす設計:回路内を露点超えで保てれば、水トラップの負担が減り、回路抵抗上昇や汚染リスク(溜水が培地化)を抑えられます。

運用の注意(よくあるトラブルを防ぐ)

- プローブ位置:口元プローブはYピース近位に正しく固定。位置ズレは過加温/過冷却の原因。

- 水位・給水:チャンバは適正水位を維持(空焚き=乾燥ガス、入れすぎ=水の吹き上がり)。

- ヒータワイヤ接続:コネクタ未接続・断線・設定ミスは一気に結露します。アラームと表示を確認。

- 室温・流量の影響:低室温や高流量では冷えやすく、設定どおりでも結露や加湿不足が起こりやすい(必要に応じて回路交換や設定見直し)。

参考文献:

AARCガイドライン:侵襲的換気の加湿目標(2012)/

換気中の加湿レビュー(2024)/

加温加湿デバイスの原理と使用法(2020)/

F&P MR850 ユーザーマニュアル

エビデンスの要点(PubMedまとめ)

VAPや死亡への影響:差は小さい/質は低〜中

人工鼻と加温加湿器を比較したメタ解析では、肺炎や死亡で明確な優劣は示されていません。選択は患者要因(低い一回換気量・リーク・分泌物)重視で問題ありません。

低い一回換気量や高い死腔では切替が有利

人工鼻は機械的死腔を増やすため、肺保護換気やCO2制御が課題の場面では、死腔の少ない加温加湿器へ切り替えるとPaCO2やドライビングプレッシャーを下げられます。

リークがあると人工鼻の加湿は低下

小児・カフなし等でリークが大きいと、人工鼻の絶対湿度は30 mg/Lを下回りやすく、加湿不足になります。

参考文献:

人工鼻 vs 加温加湿器(Cochrane, 2017)/

人工鼻と加温のメタ解析(2017)/

死腔低減でPaCO2改善(2012)/

死腔低減でVT/Driving圧を抑制(2020)/

リークで加湿低下(2012)

製品別の交換目安(IFUまとめ/10pt)

| メーカー | 代表製品 | 交換目安(最大使用時間) | 特記事項(抜粋) | 情報源 |

|---|---|---|---|---|

| Intersurgical | Filta-Therm™/Inter-Therm™ 等 | 24時間(最大) | 単回使用。使用中は抵抗上昇や汚染で早期交換。 | HMEs and HMEFs(製品ページ)/FAQ(最大24時間) |

| Medtronic | DAR™ Filter-HME(機械式/静電式) | 24時間(最大) | 単回使用。CO2ポート付モデルあり。抵抗増で交換。 | 製品ページ/IFU(最大24h) |

| SunMed / AirLife | HME 78081 ほか | 24時間ごとに交換 | 単回使用。必要に応じてより短く。 | IFU(2021改訂)/製品資料(推奨24h) |

| Sterimed | HME Filter(IFU一般) | 最大24時間 | 短期使用。乾燥保管・再使用不可。 | IFU(最大24h) |

参考文献:

Intersurgical 製品ページ(最大24h)/

Intersurgical FAQ(最大24h)/

Medtronic DAR 製品ページ/

Medtronic DAR IFU(最大24h)/

SunMed/AirLife IFU(24h交換)/

AirLife 製品資料(24h)/

Sterimed IFU(最大24h)

交換・観察の実践チェックリスト(理由つき)

人工鼻の交換:24〜48時間/汚染・抵抗↑・臭気・外観汚れ・CO2波形乱れで即交換(なぜ?)

人工鼻内部の素材は呼気水分と分泌物を繰り返し含みます。時間経過で細菌増殖・バイオフィルム形成のリスクが上がり、におい(臭気)や外観汚れとして現れます。

同時に通気断面が狭くなり抵抗が上昇、換気量が落ちてCO2波形の振幅低下や平坦化が出やすくなります。したがって時間(24〜48h)または兆候が出た時点で交換するのが安全です。

観察:Ppeak・ΔP、SpO2、CO2波形、外観(分泌物・結露)を見る(なぜ?)

Ppeak・ΔPは回路〜患者側の抵抗やコンプライアンスの変化に敏感で、人工鼻の目詰まり・閉塞を早期に捉えます。

SpO2は酸素化の全体像、CO2波形は死腔増加や換気量不足を可視化します。外観の分泌物付着や結露の量は最も早く気づけるフィジカルサインで、これらのセット観察で見落としを減らせます。

切替判断:分泌物増加・リーク・高い分時換気量・低い一回換気量・PaCO2上昇・呼吸仕事量増加(なぜ?)

これらはすべて人工鼻の性能が発揮されにくい条件です。分泌物増加は目詰まり→抵抗上昇、リークは呼気の熱・水分が戻らず加湿不足、高い分時換気量は熱・湿気の交換が追い付かず乾燥しやすいです。

低い一回換気量では人工鼻の死腔が相対的に大きく、PaCO2が上がりやすく呼吸仕事量も増えます。こうしたサインが揃えば、加温加湿器へ切り替える意義が高いと判断します。

吸入療法:人工鼻は外す→投与→再装着。呼気弁・フィルタの点検頻度も前倒し(なぜ?)

人工鼻はエアロゾル粒子を捕集してしまうため、薬剤到達が落ち、人工鼻の目詰まりを加速します。さらに、薬剤や水分は回路の呼気弁やフィルタにも付着し、抵抗上昇や作動不良の原因になります。

したがって投与中は人工鼻を外し、投与後は呼気弁・フィルタの状態を通常より頻回に点検します。

参考文献:

加温加湿・回路のチェックポイント(2022)/

吸入療法と人工鼻の取り扱い(2021)/

人工鼻で吸入薬が低下(Ari 2018)

まとめ(早見表)

| 項目 | 人工鼻 | 加温加湿器 |

|---|---|---|

| 加湿の仕組み | 呼気の熱・水分を保持→次回吸気に戻す | チャンバで水を加熱→湿潤ガスを生成し回路制御で保持 |

| 加湿の目安 | 27〜35 mg H2O/L(条件で不足) | 33〜44 mg H2O/L(34〜41℃) |

| 向いている場面 | 成人・短期・分泌物少・リークなし | 小児/低一回換気量・分泌物多・長期・リークあり |

| 禁忌/注意 | 加温加湿器と併用NG、吸入療法中は外す | 温度プローブ位置・結露管理・水補充 |

| 交換・管理 | 原則24〜48h/汚染・抵抗↑で即交換 | 結露除去・水位・温度確認をルーチンで |

| CO2への影響 | 機械的死腔増→低VTでは不利 | 死腔少→PaCO2やDriving圧を下げやすい |

参考文献:

人工鼻の加湿量・抵抗・死腔(2018)/

最新レビュー(2024)/

死腔低減の利点(2020)