こんにちは、臨床工学技士のナキです。

ATP(アデノシン三リン酸)は、細胞のエネルギーの“共通通貨”です。

本記事では、

どこで作られる→解糖系・TCA・電子伝達系、

何に使う→筋収縮/能動輸送/合成/シグナル、

どうやって使う→反応式とΔG、

どれくらいある→細胞内濃度・1日の合成量、

を順にやさしく解説します。

先に結論:ATPは主にミトコンドリアで作られ、加水分解でエネルギーを放出し、そのエネルギーを仕事に結びつけます。

目次

ATPとは何の略?超要約【30秒で要点】

ATPとはAdenosine Triphosphate(アデノシン三リン酸)の頭文字をとったものです。

ATPの概要

ATPとは、すべての植物・動物・微生物の細胞のなかに存在しているエネルギーが蓄えられている物質です。

そんなATPの何がすごいのかというと、エネルギーを必要とするありとあらゆる状況で、エネルギーとして使われているところです。

- 身体を動かす

- 心臓を動かす

- 筋肉を動かす

- 胃や腸を動かす

- 呼吸をする

- 代謝をおこなう

上記のとおり、私たちが生きていくうえで必要なエネルギーは、ATP(アデノシン三リン酸)から得ています。

それくらい生命のエネルギー源として非常に重要な物質です。

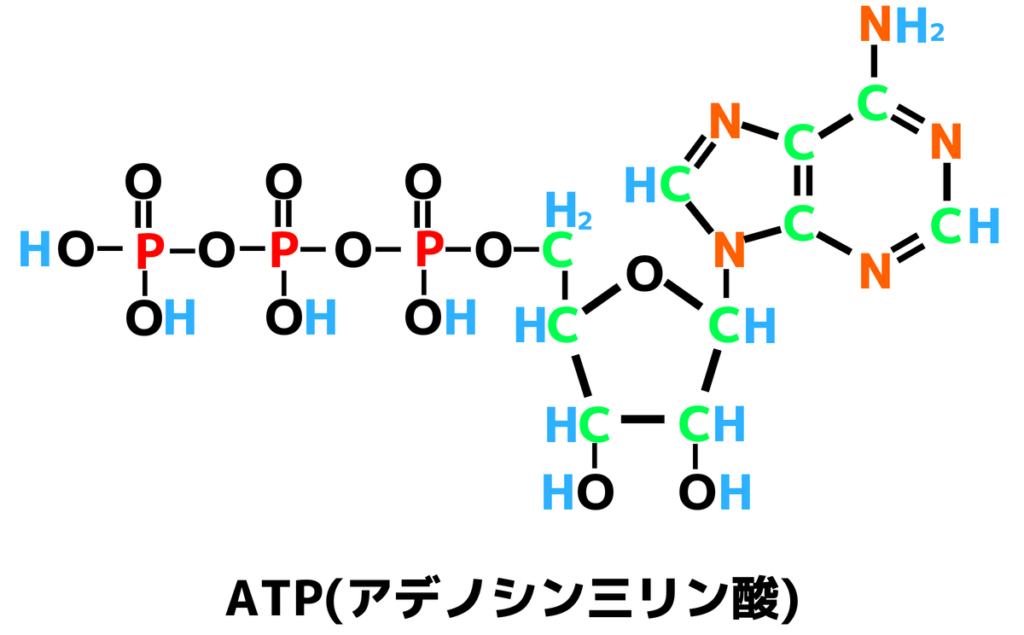

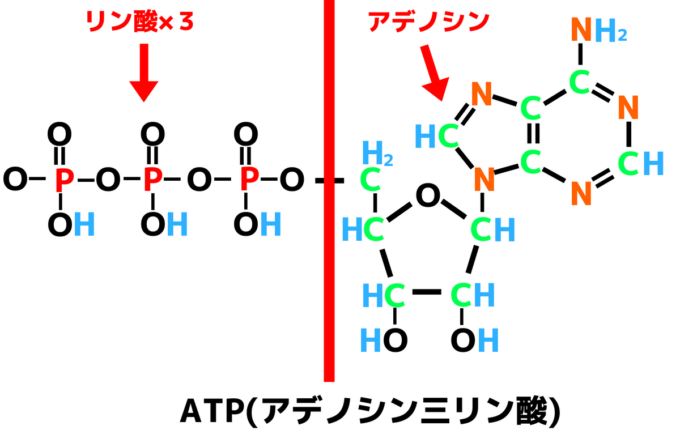

ATPの正体

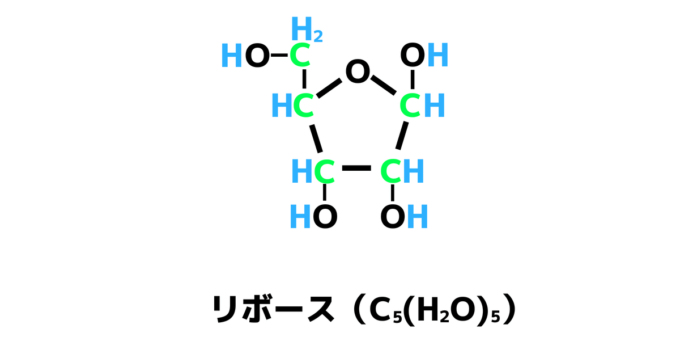

- 構成要素①:リボース

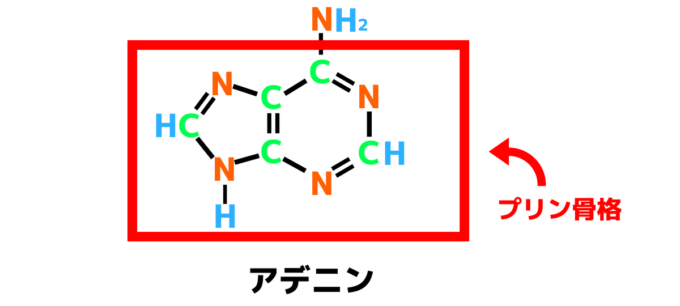

- 構成要素②:アデニン

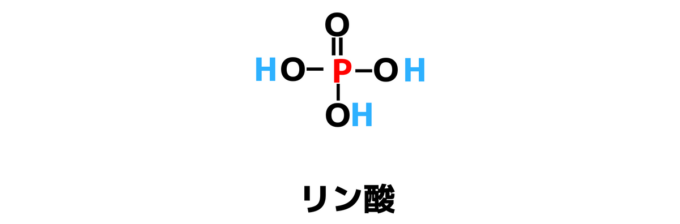

- 構成要素③:リン酸

ATPは上記の3つで構成されています。

では、それぞれについて個別にみていきます。

ATPの構成要素①:リボース

リボースは炭水化物です。

もう少し具体的にいうと、五単糖(炭素を5個もっている単糖のこと)です。

ちなみに、炭素Cを6つもっている六単糖の有名な炭水化物として、グルコース(C6(H2O)6)があります。

炭水化物とはいったいなんなのか?については下記の記事で詳しく解説しています。

ATPの構成要素②:アデニン

アデニンは、プリン塩基の1つです。

ATPの構成要素③:リン酸

リン酸は、いろんなところで使われている大切な化合物です。

例えば、細胞膜の材料になったり、遺伝情報が入ってるDNAに使われてたりしています。

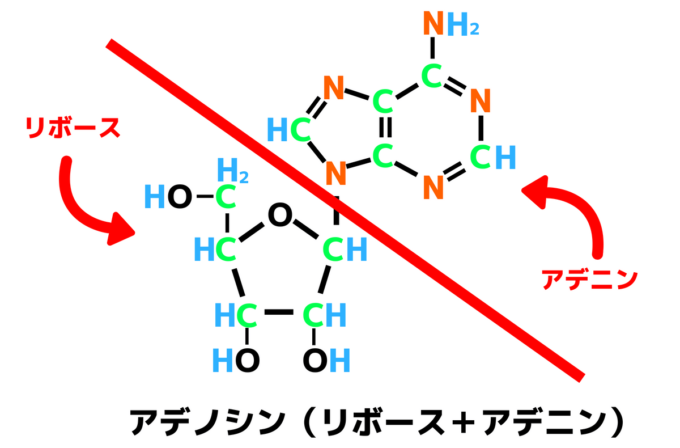

アデノシン(リボース+アデニン)の構造

五単糖のリボースと、プリン体の一種のアデニンがくっついた物質のことを、アデノシンといいます。

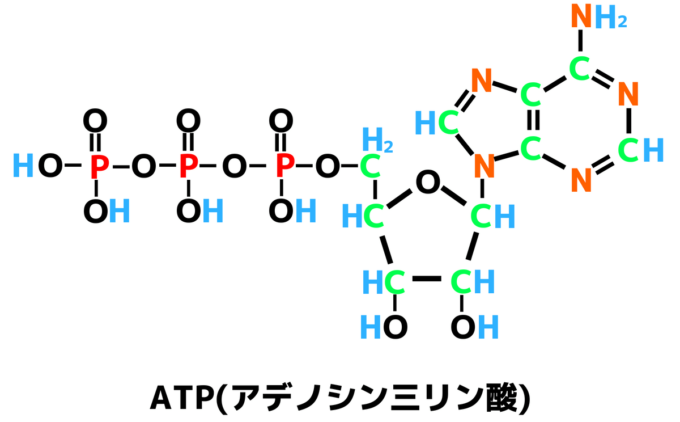

ATP(アデノシン+リン酸×3)の構造

さらにアデノシンに、3つのリン酸をくっつければATP(アデノシン三リン酸)の完成です。

ATPの正式名称は「アデノシン三リン酸」です。

名前からわかるとおり、アデノシンに、3つのリン酸がくっついた化合物です。

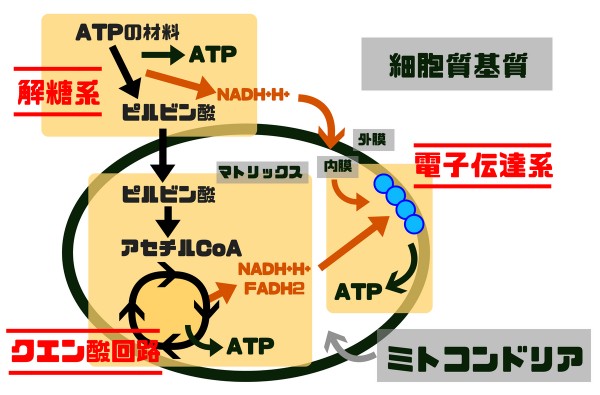

ATPはどこで作られる?(解糖系・クエン酸回路・電子伝達系)

ATPは解糖系、クエン酸回路、電子伝達系の流れの中でつくられます。

解糖系

ブドウ糖を刻んで、少量のATPをすぐつくります。

酸素がなくても動くので、短距離ダッシュのような場面で頼りになる。

クエン酸回路

クエン酸回路で直接できるATPはわずかです。

しかし、あとで電子伝達系に渡すための小切手(NADHなど)をたくさんつくります。

電子伝達系

内膜に濃さの違いを作り、ATP合成酵素が回ってATPをどんどん作ります。

酸素が最後の受け取り役なので、酸素が足りないとここは止まります(=大量生産ができない)。

1個のブドウ糖からつくられるATP(目安)

- 解糖系:約2 ATP

- クエン酸回路:約2 ATP

- 電子伝達系:約25 ATP 前後

合計はおおむね30前後です(体の状態や測り方で上下します)。

まとめると、解糖系=手元の少額現金、クエン酸回路=小切手づくり、電子伝達系=本格発電です。

大部分のATPはミトコンドリアで作られる、これがいちばん大事なポイントです。

私たちが食事をする理由はATPをつくるため

- 私たちは食べ物からエネルギーを得ています。栄養学的にいえば、栄養素を消化、吸収、そして代謝することによってATPという物質をつくり、ATPを分解することによってエネルギーを得ています。

ATP(アデノシン三リン酸)という物質は、私たちが生きていくために必要な、エネルギーを蓄えている物質のことです。

こんな言い方をすると、「ATPがエネルギー物質として重要なことはわかったんだけど、食べ物もエネルギーになってるでしょ。だから、最悪、ATPが足りなくても食べ物からエネルギーを取り出せばいいんじゃないの?それに、ATP以外にもなにか似たような物質があるんじゃないの?」

こういう風に思う人もいるかもしれませんが、これは大きな間違いです。

たしかに、食べ物のなかにもエネルギーが蓄えられていて、そこから私たちはエネルギーを得ています。しかし、残念ながら食べ物をそのままの形からエネルギーとして使うことができません。

私たち生物は、いったん『食べ物→ATP』という変換をしてからでないと、エネルギーを利用することができません。

言い換えれば、私たちはATPを作るために食事をしているわけです。

じゃあ、ATP以外にもATPの代わりになるような物質があるのかというと、たしかにありますが、ほとんどの場合、ATPが使われています。

何に使われる?(筋収縮・能動輸送・合成・シグナル)

ATPの主な用途は、「筋収縮・能動輸送・合成・シグナル」です。

順を追って説明します。

筋収縮

筋肉が収縮するまでの流れ

- スタートの合図

運動神経から合図がくると(運動神経からのアセチルコリンが筋繊維の受容体に結合)、筋小胞体からカルシウムが放出されます。 - 放出されたカルシウムは、筋原線維にあるトロポミオシンのトロポニンに結合します。その結果、トロポミオシンの構造が変化します

- ミオシンヘッドがアクチンフィラメントに結合します。

- ATP分解酵素が活性化し、ATPからエネルギーが取り出されます。そのエネルギーを使用してミオシンヘッドが移動します。

能動輸送

能動輸送とは、ポンプを介して、低濃度→高濃度に移動することです。これにはエネルギー、つまりATPが必要です。

- Na⁺/K⁺ポンプ(Na⁺/K⁺-ATPase):Na⁺を細胞外へ移動させK⁺を細胞内へ移動させます。

このポンプにはATP分解酵素が含まれています。勘のいい人はわかったと思いますが、このATP分解酵素が、ATPを分解してエネルギーを取り出すことで、ポンプが動いています。

タンパク合成

タンパク質合成とは、アミノ酸(材料)を決まった順番でつなげて、1本のタンパク質を作ることです。

この工程の要所でATPが必要になります。

ATPが使われる主な場面は以下のとおりです。

- 材料の下ごしらえ(ここが重要)

各アミノ酸にエネルギーの印をつけ、運び役(tRNA)に乗せる作業でATPを使います。

簡単に言うと、「この材料、使えるようにして!」という前準備にATPが要る、ということです。

※アミノ酸を1個使うたびに、この下ごしらえを1回行います。 - 組み立てラインへの搬入

下ごしらえ済みの材料が、細胞の“組み立て工場”(リボソーム)に運ばれます。

ここまで来て初めて、材料をつなぐ作業に入れます。 - 鎖を伸ばす(つないでいく)

連結そのものを進めるエネルギーは主にGTPという別の“通貨”が担当します。

でも、最初の下ごしらえにATPを使っているから、スムーズに進むわけです。 -

仕上げと検品

でき上がったタンパク質が正しく折りたたまれるように手伝う分子(折りたたみの“係”)や、

不良品を回収・分解する仕組みでも、ATPが使われることがあります。

シグナル=通信(情報を伝える)

シグナル=通信(情報を伝える)とは、細胞どうし、または細胞の中で「今やって」「止めて」などの指示を伝えるしくみです。ここでもATPが使われます。

ATPが関わる主な仕事は以下のとおりです。

- ① スイッチに「印」をつけてON/OFF

ATPのリン酸(=印)は、酵素の手助けでタンパク質に貼ったり外したりできます。

この印の付け外しによって、そのタンパクの働きが強まったり弱まったりし、スイッチの切り替えの役割を果たします(必ずON/必ずOFFとは限りません)。 - ② 短い伝言(cAMP)をつくる

必要なとき、ATPを材料にしてcAMPという短いメッセージを作ります。

これが細胞内を素早く走って、「代謝を上げろ」「心拍を上げろ」などの合図を一気に広げます。 -

③ 近所への“外向けの合図”

けがや強い刺激があると、細胞の外に少しATPが出ることがあります。

周りの細胞はATPを感じ取る受け皿を持っていて、「炎症が起きた」「ここに問題がある」と気づいて反応します。

痛み・免疫・血管の反応などにつながるサインです。

数字で理解

数字で理解:ΔG・細胞内濃度・1日の合成量

-

ΔG°′(標準):−30.5 kJ/mol(≈ −7.3 kcal/mol)。 chem.uwec.edu+1

-

実際のΔG(細胞内):およそ −45〜−60 kJ/mol(≈ −10〜−14 kcal/mol)([ATP]/[ADP] 比で増減)。 カーンアカデミー+1

-

ATP濃度の目安:約1〜3 mM(細胞や状況で上下)。 OneSearch

-

1日の合成量:体重と同じくらい(成人で50〜70 kg/日が目安)。 bionumbers.hms.harvard.edu+2Kinesiology and Community Health+2

ATP加水分解の化学式

ATPからエネルギーが放出されるときの化学式

ATP + H₂O → ADP + Pi + エネルギー

(生体内では MgATP + H₂O → MgADP + Pi + H⁺ と表すことも)

ΔG°=−30.5 kJ/mol、細胞内の実効値はより大きいです(より負)。 chem.uwec.edu+1

よくある質問(FAQ)

Q. ATPはどこで作られますか?

A. 主にミトコンドリアの電子伝達系(酸化的リン酸化)で大量に作られ、細胞質の解糖系でも少量が直接合成されます。

Q. ATP加水分解のエネルギーはどれくらい?

A. 標準自由エネルギー変化は約−30.5 kJ/mol(≈−7.3 kcal/mol)。細胞内ではおよそ−45〜−60 kJ/mol(≈−10〜−14 kcal/mol)です。

Q. 1日に作られるATPはどのくらい?

A. 体重と同じくらいの量が毎日合成・消費されています(例:体重70kgなら約70kg相当/日)。

参考文献

-

Nelson & Cox. Lehninger Principles of Biochemistry.(標準自由エネルギー ΔG°′=−30.5 kJ/mol) chem.uwec.edu

-

BioNumbers: Daily turnover of ATP ≈ 1×体重/日(BNID 105606)。 bionumbers.hms.harvard.edu

-

StatPearls: Na⁺/K⁺-ATPase は 1ATP で Na⁺3 出・K⁺2 入。 国立バイオテクノロジー情報センター

-

BU/講義資料・Khan Academy:実効ΔG は −10〜−14 kcal/mol の目安。 Boston University+1

-

(任意)NCBI Bookshelf 他:エネルギー代謝の基礎解説。 国立バイオテクノロジー情報センター

<注意事項> 本ブログに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、掲載された情報に基づく判断については利用者の責任のもとに行うこととし、本ブログの管理人は一切責任を負わないものとします。 本ブログは、予告なしに内容が変わる(変更・削除等)ことがあります。