この記事では、糖新生(gluconeogenesis)を“はじめて読む人”にも伝わる順番でまとめます。むずかしい名前は最小限にして、何のために・いつ働くか・現場で何を見るかを中心に説明します。各見出しの直下に「参考文献」を置いて、確認しやすい形にしています。

- 糖新生は「砂糖の在庫(肝グリコーゲン)が切れた時の予備電源」。

材料は乳酸・糖原性アミノ酸・グリセロールです。 - 場所は肝臓が主役、腎臓(近位尿細管)が助っ人。断食が長いほど腎の出番が増えます。

- CKD/透析では低血糖⇄高血糖の振れが出やすいので、透析日や絶食時はモニタを丁寧に。

目次

糖新生とは?(一言で)

糖新生がおこなわれる組織

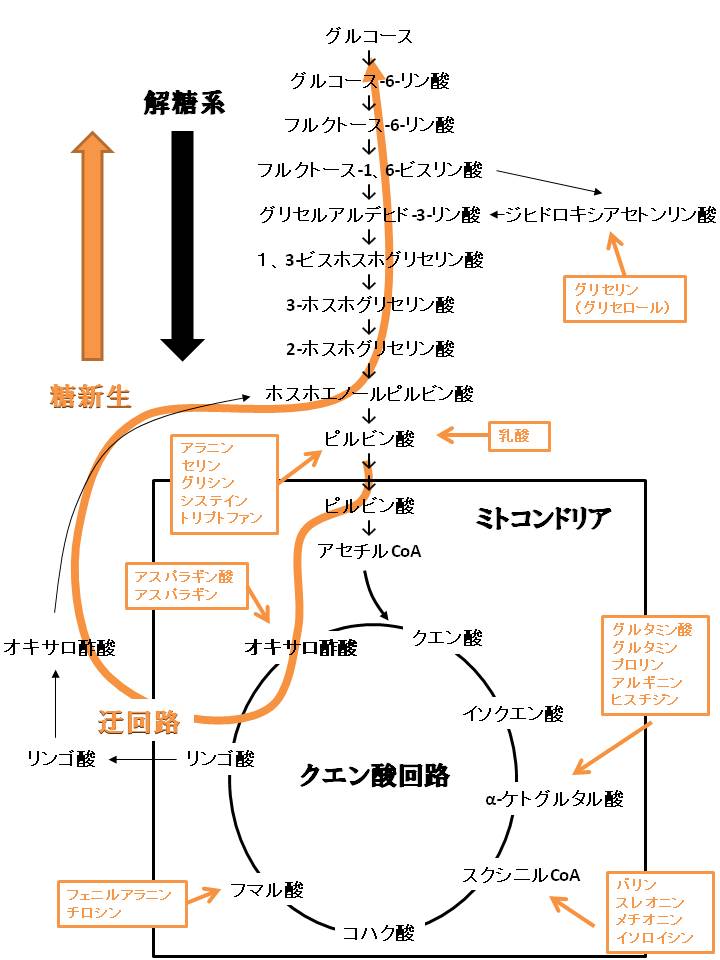

糖新生とは、食事の糖が足りないときに、体の乳酸・糖原性アミノ酸・グリセロールなどから新しくブドウ糖を作るしくみです。

赤血球や脳など、ブドウ糖が欠かせない臓器に供給を絶やさないための“バックアップ回路”と考えるとイメージしやすいです。

参考文献:StatPearls「Physiology, Gluconeogenesis」(2023)/StatPearls「Biochemistry, Gluconeogenesis」(2023)

糖新生はどこで起こる?(場所と役割)

主な場所は肝臓、次に腎臓(近位尿細管)です。

ふだんは肝臓が担当しますが、断食が長くなるほど腎臓の割合が上がることが知られています。

参考文献:Nephrol Dial Transplant(2022):Renal gluconeogenesis/Am J Physiol Endocrinol Metab(1997)

糖新生の材料(この3つ)

糖新生がおこなわれる組織

糖新生の材料は、次の3つに絞って覚えると迷いません。

乳酸

乳酸は運動中の筋や赤血球が出す“排気ガス”のような存在です。

肝臓(+腎臓)が回収して糖に戻します(=コリ回路)。

参考文献:Jorge PF. Cori cycle(2017)

糖原性アミノ酸

糖原生アミノ酸は、筋で作られます。

窒素(アンモニア)の運搬役も兼ねながら肝臓へ送られて糖に戻ります(=アラニン回路)。

参考文献:Felig P. The glucose–alanine cycle(1973)

糖源性アミノ酸(全部で18種類)

アスパラギン、アスパラギン酸、アラニン、アルギニン、イソロイシン、グリシン、グルタミン、グルタミン酸、システイン、スレオニン、セリン、チロシン、トリプトファン、バリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、プロリン、メチオニン

グリセロール

グリセロールは、脂肪が分解されると出てくる素材です。

肝臓で糖に作り替えられます。

参考文献:StatPearls(2023)

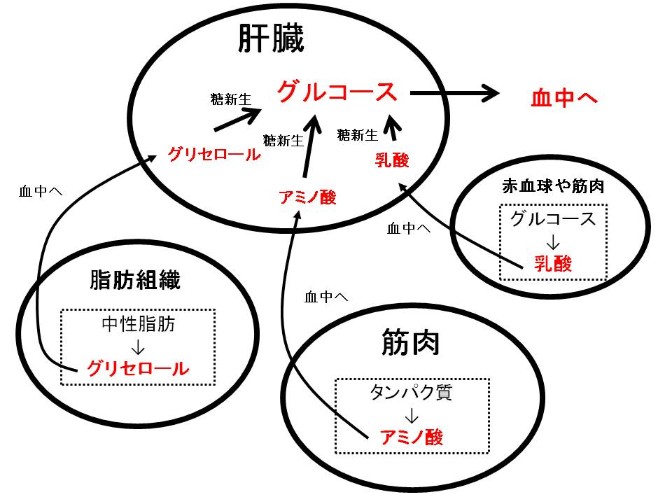

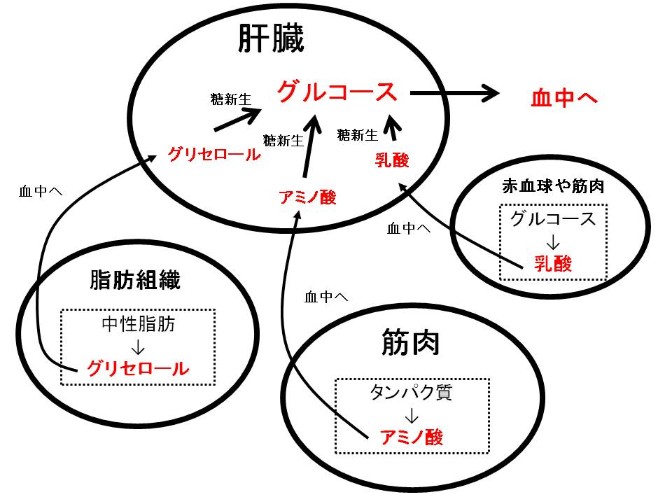

糖新生に至るまでの過程

糖新生に至るまでの過程

- 筋肉において

タンパク質→アミノ酸→血中→肝臓→糖新生→グルコース→必要とする組織へ供給 - 脂肪組織において

中性脂肪→グリセロール(グリセリン)→血中→肝臓→糖新生→グルコース→必要とする組織へ供給 - 赤血球や筋肉において

乳酸→血中→肝臓→糖新生→グルコース→必要とする組織へ供給

上記の1.~3.は、絶食時や糖質制限時だけでなく、日常的にわたしたちの身体でおこなわれていることです。

どうやって作る?(名前は覚えなくてOK)

解糖系を“逆方向”に進めるイメージですが、逆走できない3か所だけは専用の抜け道(バイパス酵素)を使います。名称は下に示しますが、細かな暗記は不要です。

- PC・PEPCK(ピルビン酸→オキサロ酢酸→PEP)

- FBPase(フルクトース1,6-二リン酸→フルクトース6-リン酸)

- G6Pase(グルコース6-リン酸→グルコース)

参考文献:StatPearls(2023)

糖新生はいつ活発になる?(場面別)

断食・絶食

肝グリコーゲンが減ると、糖新生への依存が増えます。長い断食では腎の寄与もアップします。

参考文献:Am J Physiol Endocrinol Metab(1997)

運動・発熱・侵襲

乳酸が増え、コリ回路がよく回ります。発熱やストレスではホルモン変化も相まって糖新生が上がりやすいです。

参考文献:StatPearls: Lactate Dehydrogenase(2024)

ステロイド投与

コルチゾール作用で糖新生が活発になり、血糖が上がりやすくなります。

参考文献:Metabolites(2024)

ホルモンでどう変わる?(まずは2つ)

- インスリン:糖新生を抑える(PEPCKやG6Paseの発現を下げる)。

- グルカゴン:糖新生を上げる(cAMP/PKA経由で遺伝子発現を促す)。

細かな経路はあとで大丈夫。まずはこの“逆向き”だけ覚えれば十分です。

参考文献:Nat Rev Endocrinol(2017)/StatPearls: Glucagon(2023)

コリ回路(Cori cycle):乳酸⇄グルコース

何をしている回路か

筋や赤血球で生じた乳酸を肝臓(+腎臓)へ運び、糖新生でグルコースに戻して再び使えるようにする「リサイクル」の仕組みです。

参考文献:Jorge PF(2017)

経路の流れ(超要点)

- 末梢(筋・赤血球):グルコース → 解糖 → 乳酸(血中へ)

- 肝(+腎皮質):乳酸 → ピルビン酸 → 糖新生 → グルコース(血中へ)

- 末梢:再びグルコースを取り込みエネルギー源として利用

参考文献:StatPearls(2023)

エネルギー収支と「なぜ必要か」

肝臓で糖を作るのに多くのエネルギーを使いますが、血糖維持と乳酸の処理という生命維持の要請が優先されます。

参考文献:StatPearls(2023)

臨床の見どころ

- 運動/低酸素/循環不全:乳酸産生が増えます。肝のクリアランス能がカギ。

- 肝機能低下:乳酸から糖への戻しが弱くなり、乳酸高値が続きやすい。

- アルコール多飲:NAD⁺のバランスが崩れ、乳酸→ピルビン酸の変換が進みにくく低血糖リスク。

参考文献:Passarella S(2018)

アラニン回路(グルコース–アラニン回路)

何をしている回路か

筋で生じたピルビン酸を、アミノ基転移(ALT)でアラニンに“梱包”して肝へ運び、肝で再びピルビン酸に戻して糖新生へ回す回路です。

同時に、筋で発生したアンモニア(窒素)を安全に肝臓へ運び、尿素回路で解毒・排泄します。

参考文献:Felig P(1973)/StatPearls: Urea Cycle(2023)

経路の流れ(超要点)

- 筋:ピルビン酸+アミノ基 →(ALT)→ アラニン(血中へ)

- 肝:アラニン →(ALT)→ ピルビン酸 → 糖新生(グルコース)

- 肝:アミノ基はグルタミン酸→尿素回路へ入り、尿素として排泄

参考文献:StatPearls: Alanine Aminotransferase(2024)

臨床の見どころ

- 断食・長時間運動・侵襲:筋タンパク分解が進むと、アラニン供給が増え糖新生が回りやすくなります。

- 肝機能障害:糖新生と尿素回路の双方が弱くなり、低血糖・高アンモニア血症の背景に。

参考文献:Int J Mol Sci(2024)

CKD/透析では何が起こる?(看護・CE向けメモ)

- 腎の糖新生が弱る:空腹時の低血糖リスクが上がることがあります。

- 透析日の振れ:インスリンの除去・吸着やホルモン変化で、「透析中低血糖→透析後高血糖」の揺れが生じやすい。

- 対応のコツ:透析中の気分不良・発汗・ふるえは低血糖のサイン。終了後のリバウンド高血糖も想定して、食事や投薬を調整します。

参考文献:Nephrol Dial Transplant(2022)/Clin J Am Soc Nephrol(2022)

よくある勘違い

Q. グリコーゲン分解も糖新生ですか?

A. いいえ。どちらも「血糖を上げる」働きはありますが、在庫を崩す(グリコーゲン分解)のと、材料から作る(糖新生)のは別の経路です。

参考文献:StatPearls(2023)

FAQ(よくある質問)

Q

糖新生は何のためにありますか?

食事の糖が足りないときに、乳酸・アラニン・グリセロールから新しくブドウ糖を作り、脳や赤血球などへ供給を保つための“バックアップ回路”です。

Q

どこで起こりますか?

主に肝臓、次に腎臓(近位尿細管)です。断食が長くなるほど腎の寄与が増えます。

Q

材料は何ですか?

乳酸・糖原性アミノ酸・グリセロールの3つが中心です。

Q

インスリンとグルカゴンはどう作用しますか?

インスリンは糖新生を抑え、グルカゴンは糖新生を上げます。まずはこの“逆向き”だけ覚えればOKです。

Q

CKD/透析では何に注意しますか?

腎の糖新生低下とインスリン動態の変化で低血糖と高血糖の振れが出やすく、透析中の低血糖サインと終了後のリバウンド高血糖に注意します。

関連ページ

参考文献:上記各ページ

まとめ

- 覚えるのは3つ:材料(乳酸・糖原性アミノ酸・グリセロール)/場所(肝・腎)/ホルモン(インスリン↓・グルカゴン↑)。

- 断食・運動・ステロイド・肝腎障害で動き方が変わります。CKD/透析では日内血糖の振れに注意。

- コリ回路=乳酸の再利用、アラニン回路=窒素処理と糖供給の両立。

参考文献:本文各所に記載