こんにちは、臨床工学技士のナキです。

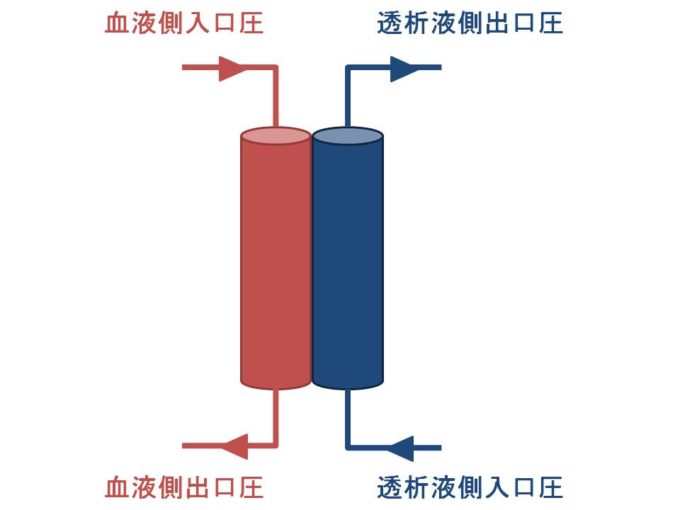

TMP(膜間圧力差)は、血液側圧の平均と透析液側圧の平均の差を指し、膜負荷の指標として使います。

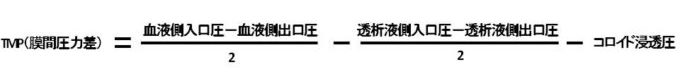

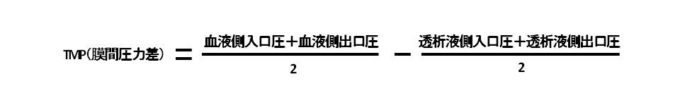

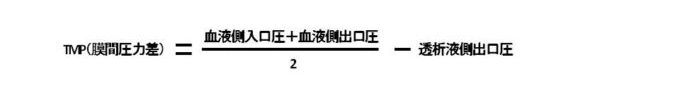

- 4点法:TMP = {(Pi + Po)/2} − {(Di + Do)/2} + πc

- 3点法:TMP = {(Pi + Po)/2} − {Do}

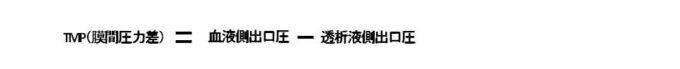

- 2点法:TMP = {Po} − {Do}

※Pi=血液側入口圧, Po=血液側出口圧, Di=透析液入口圧, Do=透析液出口圧, πc=コロイド浸透圧

TMP(膜間圧力差)は、各社メーカによって、計算方法や補正の方法が異なっています。ですので、相対値として日常管理の目安にはなりますが、真値ではないので、絶対値で評価する際には注意が必要です。

目次

TMP(膜間圧力差)の計算方法

TMP(膜間圧力差)は膜に対する負荷をあらわしているので、膜に加わっている圧力の大小を評価することができます。

TMP(膜間圧力差)の定義は、血液側入口圧、血液側出口圧の平均と、透析液側入口圧、透析液側出口圧の平均の差と、コロイド浸透圧によって、上記の式により計算されます※1。

※1 参考:生体機能代行装置学血液浄化、東京:東京電機大学出版局

つまり、中空糸内を流れる圧力の平均と、中空糸の周囲を流れる透析液圧の平均の差分がTMP(膜間圧力差)ということです。

4点法でのTMPの計算

3点法でのTMPの計算

2点法でのTMPの計算

ほとんどのコンソールでは、TMPは静脈圧と透析液出口圧の差分で計算されています。

これでは正確なTMPの測定ははっきりいって難しいです。ですので、普段の値と比べてTMPが高い値になっていないかどうかの監視が重要です。

2点法は過小評価しやすいので注意

2点法だけでTMPを見ると、実際より低く見えてしまうことがあります。とくにHDFでは「安全そうに見えるのに、実は膜には強い負荷がかかっていた」というズレが起きやすいです。

Ficheuxらは、血液側入口(Bi)・出口(Bo)と透析液側出口(Do)を連続的に記録して、2点法(Bo−Do)3点法(Bi・Bo・Doから算出)

を比べました。

すると同じ条件でも、3点法のTMPが2点法の“最大3倍”になる場面があり、2点法では300mmHg以下に見えていても、Bi圧はメーカーの安全上限(600mmHg)を超えるケースがありました。著者らは「HDFで2点法を使うのは危険がある」と注意喚起しています。

“This study draws our attention to the dangers of using a two-pressure points TMP calculation, particularly when performing HCV-HDF.” PubMed

4点/3点/2点の比較表

| 方法 | 必要圧力 | 長所 | 弱点 | 向く場面 |

|---|---|---|---|---|

| 4点法 | Pi,Po,Di,Do,πc | 理論に忠実で精度高い | 測定点が多い | HDFの精密監視 |

| 3点法 | Pi,Po,Do | 変化に敏感 | 透析液入口圧を省略 | 一般的なHDF/HD |

| 2点法 | Po,Do | 実装が簡単 | 過小評価・変化乏しい | 日常の相対監視 |

まとめ

TMP(膜間圧力差)の計算方法は、全部で3種類あります。

このうち、もっとも精度が高いといわれているのが、4点法での計算方法です。

2点法でのTMPの計算は、治療中最も変化する「血液側入口圧」を考慮していません。

そのため、TMP(膜間圧力差)に注意すべき治療であるオンラインHDFなどでは、「血液側入口圧」を加えた3点法か4点法での計算のほうが望ましいです。

というわけで今回は以上です。

<注意事項> 本ブログに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、掲載された情報に基づく判断については利用者の責任のもとに行うこととし、本ブログの管理人は一切責任を負わないものとします。 本ブログは、予告なしに内容が変わる(変更・削除等)ことがあります。